从“青海路”丝绸之路文物看历史上的吐谷浑

主讲人:葛讲座地点:中国人民大学“日本知识”系列讲座时间:2022年6月

今天,我们将“青海路”纳入我们的话题,因为“青海路”作为丝绸之路的一部分,与西方文明有着非常密切的关系。长期以来,学术界对青海湖及海西州周边的历史遗迹研究甚少,对青海路的认识也不充分。丝绸之路第一次申遗的时候,我们覆盖了陕西、甘肃、新疆等地,青海、宁夏两省没有包括在内,反映出当时对丝绸之路的认知并不全面,我们的目光还局限在主干道上。“丝绸之路”应该是“路网通道”,而不是单一的贸易路线。其中,除了河西走廊的主干道,还有被称为“中国第二条国际丝绸之路”的青海路。随着青海省都兰县热水古墓葬的发掘,出土了大量令人惊叹的文物,刷新了人们对古代吐谷浑-吐蕃历史的认知,也引起了国内外各界的关注。

在这次讲座中,我们将根据已发表的研究著作和展览目录,分三个部分介绍和讨论青海路文物。

葛勇,陕西师范大学人文与高等研究院学术委员会主任,特聘教授。1998年入选国家“百千万工程人才”。1981年以来,在国内外发表学术论文250余篇,其中《大唐王国》等著作20部,18次获得社会科学优秀成果奖等各类奖项。

青海路为研究丝绸之路上的外国文物提供了另一个视角。

“青海路”是一个自古就有的名字。《新唐书》记载,隆硕三年(公元663年)六月,“吐蕃攻吐谷浑,凉州总督郑仁泰为青海路行军总管,以救之”,这是《青海路行军》史籍中的明文。李贺的《夏塞曲》中也写道“青海路遮天蔽日,城在千里之外”,这表明到了中唐时期,“青海路”已经成为诗歌中代表交通要道的文化符号。

“青海路”又叫“土古浑路”。吐蕃原是辽西鲜卑慕容部落的一支。它在西晋末离开辽西,越过阴山山脉,向西移至甘肃东南部、四川西北部和青海东部。这里曾经是羌人和狄的住处。吐蕃来到青海高原后,用武力征服羌族部落。东晋咸和四年(公元329年),叶衍以祖姓为氏,以吐谷浑为国号,在青海海西地区的德令哈、都兰一带建立了以鲜卑、羌、狄、汉人为主体的新政权。当时,吐谷浑东临前秦,北接梁倩,西南和东南分别为吐蕃政权和东晋政权,可谓是文明交流的重要场所。

作为一个独立的政治力量,屠谷浑在青藏高原上存在了350多年,最强大的时候控制了今天的青海、甘南和川西北。土浑人最早住在草堂,后来进城,主要从事畜牧业和农业粮食种植。境内的白兰山矿以铜、铁、朱砂和黄金闻名。南北朝时吐蕃曾进贡马匹,其境内有一匹好马“青海齐”,素有龙种之称。中国的白兰路也是中西交通要道之一。其商队东至长江、黄河下游,西至波斯,南至吐蕃、天竺。

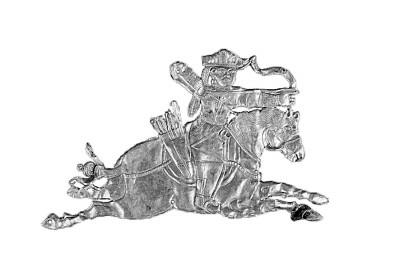

青海都兰出土的骑马人金饰。资料图片

青海都兰出土的骑马人金饰。资料图片

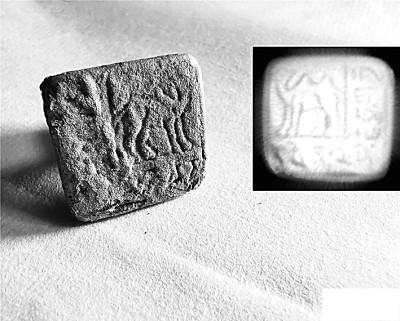

青海都兰水水墓地考古遗址出土的阿猜王印章。资料图片

青海都兰水水墓地考古遗址出土的阿猜王印章。资料图片

十六国时期,中原战乱不断,吐谷浑乘势取得了与西域、仲强、湟中、柔然、高车关系密切的河西走廊控制权。当主要道路因各种原因难以通行时,随后各民族都走吐谷浑,青海路成为使者、商人、僧侣往返的主要道路。中原、蜀地、吐蕃都把它作为通往西域的重要通道。青海路作为丝绸之路网上的第二条开放道路,一度有以辅路代替主道的趋势。

青海路也是一条“路网通道”,从长安经甘肃天水、秦安等地至青海西宁,在青海境内分为三段:北线经海北至门源,穿越祁连山,汇入张掖至玉门关,连接丝绸之路主干道。作为中国历史上唯一一位亲自到过河西走廊的皇帝,杨迪就是通过这条路到达张掖和酒泉的;中线绕过青海湖北岸,以府城为二级枢纽,向西进入柴达木盆地,茫崖直通南疆若羌;线路南经柴达木盆地至香日德-诺木洪-格尔木-乌图梅仁,到达塔里木盆地且末,与主干道汇合。商旅人士可根据实际情况,在不同季节选择南北三条路中的一条。

张骞掏空西域后,西汉按两关设四郡,西域与中原之间的商旅大多走相对安全的河西走廊。因此,史书中关于青海路(原名“仲强路”)的记载很少,但这并不能抹杀其在中西交通史上的重要地位。

公元6世纪,吐谷浑夸鲁(公元53591年)建都成府,封可汗,并派东魏至北齐对抗西魏和北周,经常与隋朝发生军事冲突。公元591年,石符继位后,向隋朝求婚,赢得了光化公主。公元609年,隋军大举进攻吐谷浑,处置了青海与新疆交界的西海、河源、鄯善、且末等县,但未能取得完全的控制权。隋末唐初,吐谷浑人与中原势力多次争夺青海故地。唐朝时,皇室女儿红花公主嫁给了诺波波汗。

青海都兰出土的人头鱼尾黄金首饰。资料图片

青海都兰出土的人头鱼尾黄金首饰。资料图片

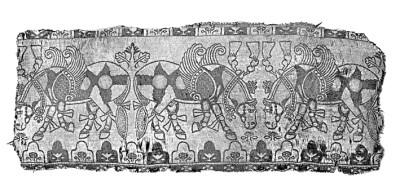

青海都兰热水墓出土的对称翼马丝带波斯织锦,海西国家博物馆收藏。资料图片

青海都兰热水墓出土的对称翼马丝带波斯织锦,海西国家博物馆收藏。资料图片

但吐谷浑发展起来后,内部不和,又因为活动地区气候恶劣,实力逐渐减弱。日益强大的吐蕃作为崛起的高原霸主,为了控制青海路,获取巨大的政治、战略和经济利益,利用图图匈奴内部的叛军一举消灭图图匈奴,王诺伯和红花公主逃往凉州。公元663年,青海吐谷浑旧址全部并入吐蕃版图。

尽管被吐蕃吞并,但吐蕃政权的灭亡并不意味着部落的灭亡。一些投降吐蕃的吐蕃王室成员得以保留可汗姓氏,并与吐蕃王室通婚,双方开始结盟。留在老地方的吐谷浑,和吐蕃下属部门一样,实行千户制,首领成为赞普手下的小州王和吐蕃下级官员。他在保留自己的建制和官职的同时,也有了自己的部落组织和特定的活动区域。吐蕃的男青年被当时急需扩军的吐蕃军队招募,承担了镇守边境、招兵买马、收集物资的职责。10多万移民成为吐蕃的奴隶,被逐户管理...吐蕃人不断向吐蕃进贡,纳税,为吐蕃提供物资,充当士兵,成为补给基地和扩张的跳板。

历史上的屠呦呦一直善于与周边几个政权沟通。它向北魏派遣使节41次,远远超过西域与周边政权的交往次数。吐蕃征服吐蕃后,根据目前的资料推测,吐蕃在与唐朝的交流中使用的金器、玛瑙杯、纺织品等,很大一部分可能来自吐蕃的贡献。

吐蕃人成为吐蕃王朝的臣民后,史书记载很难区分,也没有关于吐蕃结局的记载。但在中国史籍的零星记载中,我们可以掌握一些逃往唐朝的吐谷浑人的信息。在吐蕃东侵战略的压力和唐朝西北防御战略的部署下,他们从河西、灵州(今宁夏中宁)迁徙到朔方(今内蒙古白城)、河东,融入当地生活的其他部落。目前陕西北部和内蒙古出土的涂谷浑墓志铭,描述了其离开青海,经甘肃进入宁夏、内蒙古后的行迹。

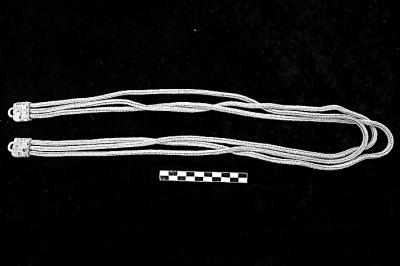

青海吐谷浑墓出土了许多精美的文物。其中一枚刻有骆驼纹和古藏文的银印备受关注。经解读,铭文意为“侄儿阿猜王之印”,表明墓主人应为土古浑人。此外,墓中还出土了一条西亚和阿拉伯风格的金带。腰带分为三股,两个头饰为绿松石色,是墓主人地位的象征。墓中还出土了几件描绘骑射武士的金饰。其中,勇士们身穿翻领长袍,衣领、袖子和短靴装饰精美。勇士们所骑的马应该是著名的青海齐,其突出的优点是耐力强,腿短,鬃毛马尾辫。

青海都兰热水墓地出土的 金带。资料图片

金带。资料图片

青海省湟源县古道博物馆藏唐代独角飞马连珠金饰片。资料图片

青海省湟源县古道博物馆藏唐代独角飞马连珠金饰片。资料图片

2019年,甘肃天祝县祁连镇茶山村发现“大惠将军守左玉岭,魏将军代王”慕容之墓。是武威地区发现的最完整的吐谷浑王室墓葬。据墓志铭记载,慕容直是巴钦都可汗与青海王慕容诺博的第三子。唐二年(武周)(公元691年)三月二日病逝。他42岁了。可见吐谷浑后期的皇室依然坚持自己的血统。墓室顶部的亭台楼阁,墓室中人的壁画和天空图,以及彩绘天王俑、镇墓兽、朱利安团鸟图、黄底象帛等300多件文物,充分证明吐谷浑王室不仅全面吸收了唐文化,还受到了西域胡风文化的影响。从这个角度来说,这是一个善于在东西交通中吸收四种文化的民族。

“青海路”见证了多元文化的交流互鉴。

隋唐时期的青海路因为战乱频仍,不时受阻,但过不了多久,太平无事,又会繁荣起来。吐谷浑有对外贸易的传统。《周树吐谷浑传》记载,公元553年,“(吐谷浑王)傕伦也派使者去齐。凉州刺史石宁知道被还,就在周舟西池泉攻打。他的仆人射乞摸杆、翟将军的盘米、二百四十个商人、六百匹骆驼和骡子,以及数万匹花花绿绿的帛”。由此可见,吐谷浑皇室和贵族所青睐的金银制品,以及各种高档奢侈品,很可能就是从西域和中亚运来的。这里从异域货币、纺织品、金银饰品、宗教用品、玻璃杂物六个方面介绍青海道文物中各种文化的交流互鉴。

1.外币

它是货币贸易圈的标志,货币在哪里,贸易就在哪里。吐谷浑是东晋初至唐初生活在青海高原上的一个游牧王国,这一时期的外币在青海很多地方都有发现,这表明吐谷浑与外界的贸易和经济交流非常频繁。

1956年,波斯萨珊王朝卑路斯时期(公元457-482年)西宁市黄庙街(现解放路)出土了76枚银币。20世纪70年代,青海省大通县上孙家寨出土了一件西亚安息人制作的单耳银壶。1999年,乌兰县同蒲大南湾遗址出土了一枚查士丁尼一世时期(公元527-565年)的东罗马金币和六枚波斯萨珊王朝不同时期的银币。2000年,在都兰县香日德镇东3公里的沟里乡草木村吐谷浑墓地,发现了一枚东罗马帝国迪奥多西斯时期(公元408年至409年在位)的索日德金币。在修建青海火车站的过程中,还发现了数百枚波斯银币,可能是商人在紧急情况下埋藏而未找回的...

总之,目前国内出土的东罗马金币及仿制品有数百枚,在青海陆续发现的外国金银币也是贸易圈的重要反映,是西方商人来此贸易的见证,印证了当时青海路上贸易的繁荣。

2.纺织品

是丝绸之路东西方贸易的重要组成部分,都兰吐蕃墓葬出土的纺织品包括了从粟地到汉代作坊的众多品种,其数量之多、种类之多、图案之美、技艺之精、时间跨度之大,都是前所未有的。其中80%左右是中原汉朝所织,其余来自西域、中亚或西亚。

西域的织锦多以粟米织锦和波斯织锦为主,其中一种是目前世界上唯一的波斯织锦,也是各大丝绸之路上经常展出和制作的明星文物。

2019年,敦煌吐蕃展展出两幅挂毯。它们体积巨大,应该不是布,而是其他物品的装饰品。

瑞士阿贝格基金会纺织研究中心现在收藏的一件织锦成衣,是极为罕见的吐蕃时代成衣。据考证,这件绣有狮、鹿、牛、羊、藏的假袖斗篷,出自七世纪上半叶的波斯。从中亚到“青海路”的棺材板和壁画中都可以看到这种斗篷。从肩部垂下的装饰性假袖(或飘带)和两条绑带系住敞开的前部,既方便肩部运动,又非常别致。披风正面有墨汁藏文题字,应该是在未剪裁的衣前写的,可能是入库时留下的登记字样。还有一种50厘米长的儿童锦缎长袍,类似于唐装裙,双翻领,直领。织锦长衫上有“小鸭大珠纹”的精美图案,一双儿童深红20厘米袜,一件缠绕珠纹的花鸟纹。这套衣服是小米锦做的,但样式是唐装,也出现在吐蕃统治下的吐谷浑贵族墓葬中,体现了这里多元文化的交融和互通。

3.金银器皿

海西都兰热水墓是吐蕃统治时期吐谷浑国最重要的文物。2018年,青海公安部门破获“热水盗墓案”,追回涉案文物646件,其中与丝绸之路有关的外国文物非常精美。最引人注目的是有人物图案的镀金银盘、有人物图案的镀金锡盘和有卷草图案的镀金铜盘。

在出土的金银器中,还有成群的金“胡瓶”和带有群纹的镀金锡瓶。“胡平”作为一种重要的赏赐和礼物,在北朝、隋唐时期相当普遍。前梁章桂时期(公元25314年)“西胡金瓶皆绘奇形,两高”。其中“福临”指的是东罗马的拜占庭帝国,像真人一样高大的金胡瓶是作为奇怪的礼物献给中原王朝的。可见“西胡”的影响早已扩散。唐太宗为表彰凉州巡抚李大良献上名鹰的忠诚,上书:“今赐胡瓶一只,虽不及千斤重。是我自己用的。”可见,胡瓶在当时也是皇帝和高官们喜爱的。热水墓葬出土的镀金锡瓶为整体铸造,表面镀金,腹部有四个花形巢,内部有一只用珠子装饰的站立的鸟。在美国芝加哥普利兹克收藏的花鸟纹神兽银瓶上,以及都兰墓出土的丝绸上,都可以看到类似的图像,上面有典型的萨珊风格的立鸟纹,而这种立鸟纹是萨珊宫殿建筑中常用的浮雕图案。

阿勒萨尼基金会收藏有吐蕃金银制品,如绿松石镶嵌的凤鸟纹金胡瓶、双角石鸭纹金盘、金瓶等。,被西方学者视为最具吐蕃文化色彩的银瓶。但追根溯源,它们应该是受粟特文化的影响,以一对对珍奇的动物和鸟类为主要纹饰。我们推测,这些器物很可能是根据吐蕃统治下的图图人的要求,在粟特地区定制的产品。这些珍宝出土于隋唐“青海路”的中继点,让地处欧亚大陆遥远之地的青海湖和地中海,通过丝绸之路神奇地联系在了一起。

4.金银制品

各种金银(包括镀金)饰品,鎏金切割,是青海路出土文物的一个重要特征。这些金银饰品大多有小孔,有的出土时有残留的木屑,有的底部粘有丝片,有的孔内留有铜钉,有的锈迹斑斑,说明它们原来是固定在其他质地物体上的金银饰品。

在一座古墓中发现的一件金饰上,有一名武士正低头射箭,骑马飞奔。武士身着皮袍、防护软甲和腰带,脚穿长靴,头戴皮帽,手拿角质弓射箭。推测应该是吐谷浑的战地先锋官所创造的新的艺术形象,或者是古代羌族部落首领、吐谷浑武士和吐蕃武官的结合体,金饰武士头戴长裙帽,脑后垂着两条辫子,留着小胡子,戴着大耳环,穿着小袖翻领双排扣服装。据史料记载,吐谷浑的男装是小袖,一顶小口的长裙帽,头很大,帽上有米罗遮脸,骑马时可以遮挡风沙。

金饰一般用在服饰或马具上,还有一种金饰是人物盘腿坐在有兽头兽腿的矮榻上,头戴皇冠,身穿三角形翻领的窄袖胡袍,袍边缝有装饰图案。同时融合了草原游牧民族和中亚民族的服饰特点,生动体现了吐谷浑贵族的形象,应该是东西方文化交流过程中产生的一件互动艺术品。吐谷浑和吐蕃人和其他草原游牧民族一样,非常喜爱马、牛、羊、鹿等各种动物纹饰。这些动物形象往往作为最突出的主线出现在金银饰品的图案中。他们或昂首挺胸,或抬脚飞奔。它们苍劲有力,生动传神,充满精神和动感。特别值得注意的是,工匠们还在这些动物原型的基础上进行大胆的艺术夸张,将许多动物的肩部装饰上短粗的双层或多层翅膀,成为曾经流行于欧亚草原文化中的翼马、翼羊等传说中的翼兽,青海路金银器中的翼兽可能就是受其影响。

5.宗教文章

在与北魏南北朝的文化交流中,吐谷浑的宗教信仰逐渐由萨满教向佛教转变。公元514年,吐蕃曾在益州建起一座九层佛寺。隋唐时期,他更注重宗教仪式的庄重。每年部落聚会或国家进贡礼物时,都会搭建豪华的“金帐篷”营地,以可移动的建筑形式展现皇权的威严。杨迪皇帝在访问河西走廊和河套地区时使用了这种移动的“宫廷帐篷”。

吐蕃征服吐谷浑后,延续了对其首领顶礼膜拜的传统,在宗教仪式中连续使用嘉陵平甲鸟的金银饰品。从比较完整的一组嘉陵平甲鸟的镀银饰可以看出,立鸟的造型活泼好动。嘉陵平甲鸟都是人鸟,有脚,头上有冠,翅膀向外伸展,站在椭圆形的地毯上,手里摆弄着乐器。装饰件上留有小孔和丝线碎片,可能是缝制在“金色帐篷”上的饰品。一顶“黄金帐篷”最多可容纳数百人,帐篷内部用精美的丝绸和金银饰品装饰,营造出一个富丽堂皇的空间,既是王权和财富的象征,也是广泛宗教的展示。突厥可汗、粟特国王、阿拉伯哈里发等都是如此。在吐谷浑文化的影响下,吐蕃赞普进一步凸显了这种“金帐”文化身份。

6.玻璃杂物

羌人和吐谷浑人都有驱邪祭祀的习惯。吐蕃吞并吐谷浑后,完全接受了这一传统。在傩仪中,他们用玛瑙碗、玻璃碗和其他器皿来表示对上帝的尊重。在这些器皿上没有发现神谕和谚语,但崇拜神权的重要性无处不在。此外,镶嵌水晶的金箍饰品、镶嵌蓝宝石和紫水晶的金胸饰、镶嵌蓝宝石的象头金手镯也显示出玛瑙石、绿松石、玻璃珠、蚀刻花珠等宝石在这里的广泛使用。

“青海路”文物融合了各种文明的艺术美。

过去我们认为,在历史上,丝绸之路的主干道在东西方的交流中起着主要作用,而青海路受自然条件限制,只起辅助作用。这是在特定的历史时期和特定的环境下选择的道路。如西汉张骞经西域回长安时,本打算走河西走廊的主干道,但迫于匈奴频繁的地方活动,选择走羌人聚集的“羌中路”,即青海路西路,这表明青海路至少在汉代就已经存在。

9世纪,即南北朝至隋唐之交,是青海路最繁荣的时期。在当时南北分裂的形势下,脱离主干道的土古浑路、白兰路等道路,因为没有竞争,相对稳定。因此,青海路曾经在东西陆路交通干线东段扮演着主线的角色。吐蕃人在青海高原、河西走廊和西域的于阗等地从事畜牧业和商贸活动。后人将吐蕃道分为西蜀道、河南道、柴达木道、祁连山道、吐蕃道五个分支。这五条道路相互连接,形成一个四通八达的交通网络。历史上几代吐谷浑首领都认同中原的“中国”,愿意“永远做中国的西番”。他们生活在一隅,但在当时却经常往来于南北朝之间,以献马献羊为使,积极吸收中原文化。当时推测,在环青海湖地区以及德令哈、都兰等古代民族交叉交汇的地区,真正的吐谷浑人并不多。这对于吐谷浑的“以兵为先导”和当地工匠的起源非常重要。有人认为吐蕃曾大量迁入中亚工匠,但至今未找到确凿证据。

到唐初,吐谷浑虽然在经济上有了很大的发展,但在军事上却很弱。当时的吐谷浑,东有大唐,西有西域,南有吐蕃,几方纷争不断。在这种形势下,没有维护丝绸之路的动力和需求,丝绸之路就很难畅通。此后,随着唐朝向西穿越草原的军事行动,丝绸之路的主干道开始活跃起来,青海古道也逐渐被重新重视起来。也正是通过大量中世纪东西方交流的文物古迹的发现,我们才知道,曾经有这样一条横跨亚欧大陆,连接东西方的“丝绸之路——青海之路”。

过去人们习惯从唐蕃关系的角度来观察甘青历史。但通过文献查阅和考古发掘,我们认为,吐蕃作为文化中介的作用是不可忽视的。在历史记载中,吐谷浑人经常作为丝绸之路的中间人出现。南朝时,梁肖以吐谷浑为中转站,与西域的龟兹、于阗、波斯交好。史书上说,“与邻国道,邻国称胡蜀,羊皮为纸...它的文字是要由河南人翻译,然后传播的”。不仅如此,涂还是青海路正常交通的维护者和经营者。

丝绸之路横跨亚欧大陆,长安路、青海路、白兰路、河西路、天山路等沿线区域文化呈现出不同寻常的多样性,呈现出相互交流、渗透、同化的复杂面貌。各种商品源源不断地从亚洲的西部传入东方,改变了当时古代人对外部世界的向往,也加深了我们对丝绸之路的新认识。然而,“。

(讲座文字整理:陈芳怡口万)

《光明日报》(2022年6月25日第10版)

本文链接:http://www.xnsqbw.com/post/4747.html 转载需授权!