团加是藏语“东科尔”的蒙古语音译,意思是“白色的海螺”。这座古城的名字来自著名的藏传佛教寺庙东科尔。清顺治五年(公元1648年),东科尔寺从西藏迁至团加古城以东100米处,成为当时青藏地区著名的寺庙。是否是这样的历史,我找不到相关史料。

在古城的中央,有团加大厅。按照古代的建制,这里是公务员的办公和生活场所。沿着街道向东大约两三百米,还有一个镇海谢颖的院子,武官们在这里处理重要的军事事务。谢颖镇的建筑规模远不如团加大厅豪华,这一点从大门的高度以及飞檐和拱门的建造和布局就可以清楚地看出。

据史料记载,明朝洪武年间,古城建成后,同年设立团加营,设总参谋一人,共三人,总参谋一人,总参谋一人,总参谋一人,总参谋二人,还有二十个军火练兵堂,一个军火仓库,一个火药局,一个牧场。这些军衔是带有明朝印记的军事编制的称谓,以每个军官带多少兵来区分。可见明代至少有上千人驻扎于此。

清道光三年(公元1823年),因军事需要,团加营升级为镇海谢颖营,驻有副司令,负责青海湖等地的军事,保障团加城内商业贸易的正常运转。不难看出,自建市以来,团加营、参议处、乾宗处、镇海谢颖处、将军府等。先后设置了十四个中将、十七个副将、二十九个提督、四千个提督、三十一个提督,可见这座古城在军事地理位置上的重要性,也见证了它在历史上曾是名副其实的“军事城”。

清道光三年(公元1823年),因军事需要,团加营升级为镇海谢颖营,驻有副司令,负责青海湖等地的军事,保障团加城内商业贸易的正常运转。不难看出,自建市以来,团加营、参议处、乾宗处、镇海谢颖处、将军府等。先后设置了十四个中将、十七个副将、二十九个提督、四千个提督、三十一个提督,可见这座古城在军事地理位置上的重要性,也见证了它在历史上曾是名副其实的“军事城”。

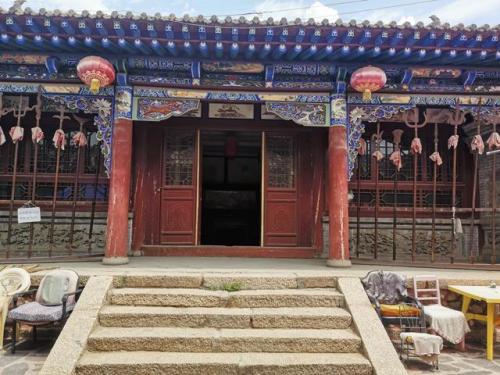

镇海的谢颖门两边有两只巨大的石狮子。木门上方的木板上,左右各有两个狰狞的狮头木雕,寓意“虎狼之师”。走进四合院,是古代典型的明清四合院。每个房子都有自己的布局和功能。可见军阶分明,军事管理制度严格,如操练室、兵器室、作战室、军官宿舍、厨房等。

现在,这个明清武官的住所已经成为旅游观光的地方。里面的房间早已商业化,被从事古代服装生意的商人租用。门口的衣架上挂满了明清服饰,大多是将领和士兵穿的衣服和盔甲。来这里游玩的游客可以穿着古甲拍照,店主按照服装和时间收费。但是,如果有人想买,也不是不可能。

现在,这个明清武官的住所已经成为旅游观光的地方。里面的房间早已商业化,被从事古代服装生意的商人租用。门口的衣架上挂满了明清服饰,大多是将领和士兵穿的衣服和盔甲。来这里游玩的游客可以穿着古甲拍照,店主按照服装和时间收费。但是,如果有人想买,也不是不可能。

我觉得镇海谢颖大院的面积还是很小的。毕竟,镇海谢颖的安全由全体军官和一些警卫保卫。在另一个地方,应该有一个供士兵练习和生活的地方。这个地方应该是古城四门里面的某个地方。我从古城的大街上来回走了好几次,都没有找到大的营地。也许它已经成为城市里现代居民的房子了。

目前,团加古城只有西门(红海门)和东门(迎春门)。当我问当地居民有没有北门和南门的时候,他们都摇头说不清楚,因为城里保存完好的建筑就那么几个,是现存的门还是后来建的门。在我看来,镇海谢颖后来是按照原来的布局重建的,内部只是恢复了当时的设置。

目前,团加古城只有西门(红海门)和东门(迎春门)。当我问当地居民有没有北门和南门的时候,他们都摇头说不清楚,因为城里保存完好的建筑就那么几个,是现存的门还是后来建的门。在我看来,镇海谢颖后来是按照原来的布局重建的,内部只是恢复了当时的设置。

作为一个曾经的军事城市,它在古代一定占据着非常重要的地位。古城位于湟源县,在古代是阿强的土地。汉代设林强县,隶属金城县(今甘肃兰州西)。三国改西平县(今西宁市),北魏属西毒县(今西宁市)。隋朝改为湟水县,隶属鄯善郡(西平县),唐朝时。所以是“军城”,实至名归。

现在,曾经著名的寺庙东科尔寺还存在吗?为了证实历史的说法,我从古城东门来到霍祖阁,站在霍祖阁向东望去。满眼都是现代化的建筑,寺庙早就没了。也许是被频繁的战争破坏了,也可能是寺庙破旧之后,被当地居民推倒,自己盖了房子。神庙的消失不排除这些可能的因素。

现在,曾经著名的寺庙东科尔寺还存在吗?为了证实历史的说法,我从古城东门来到霍祖阁,站在霍祖阁向东望去。满眼都是现代化的建筑,寺庙早就没了。也许是被频繁的战争破坏了,也可能是寺庙破旧之后,被当地居民推倒,自己盖了房子。神庙的消失不排除这些可能的因素。

在镇海谢颖,虽然时间不长,但从那些房子的布局中,我们可以看到当年的军事总部被复制。更重要的是,从历史记载中我们可以知道,这座古城的位置尤为重要,它不仅维护了边疆的稳定,也保证了大江南北商业活动的正常进行。因此,镇海谢颖的确是一个军事要塞的存在,从而见证了历史的足迹。

本文链接:http://www.xnsqbw.com/post/4939.html 转载需授权!