贾·

过去,在西宁古城寒冷的冬夜里,我们常常听到微弱的叫声:“热冬果——”是卖煮冬果梨的小贩挑着担子走街串巷招揽生意。他买的冬梨必须是干净软糯的梨,大红枣,加一勺甜甜的梨汤。如果红枣不够,或者炉子里的煤火不旺,他宁愿挑着担子回去,也不愿把剩下的梨便宜处理掉。热水果,喝的是温热的梨花汤,配上甜甜的红枣。如果他想把自己的生意做得完美漂亮,他是不会放弃的。

西宁小吃经营者的诚信精神一直流传至今。辛摄

虽然生意小,利润不多,但还是恪守自己的商业诚信。这是老西宁。行业无论大小,都有自己的行业规则。它以诚实守信、公平交易的原则维护着古城西宁的商业繁荣。私人小作坊主、小工匠,甚至小贩、司机、制浆工,也主动遵守商业诚信原则。有些是买卖双方在交易过程中约定的,有些是卖家单方面遵守的。比如以前老西宁劳动群众的早餐杂碎汤,便宜实惠。挂一盏红灯笼在黎明前开门,那些早起的工匠、在路上的跟班、进出城市的农民,都循着杂烩汤的香味涌向店里。一进门,店主二话不说,先舀了一碗热汤,端给食客。这叫“吊嗓”。不买早餐也没关系。这碗热汤是免费的。先让食客们润润嗓子。喝下这碗美味热腾腾的羊排汤,不仅温暖了身体,也温暖了心灵。食客十有八九会再掏钱买一碗羊排汤。杂货商用一碗免费的热汤,吸引了世界各地的食客。

当你吃饱喝足,汗流浃背,擦了擦额头的汗,心满意足的离开排骨店的时候,排骨店门口的红灯笼映出这样一副对联:“大羊头小羊头有肉,羊小肠羊肥肠不断”,横批:“抢碗满”。这种简单直白的语言充分表达了拆车店的经营理念,以及对老百姓的关怀和怜悯。

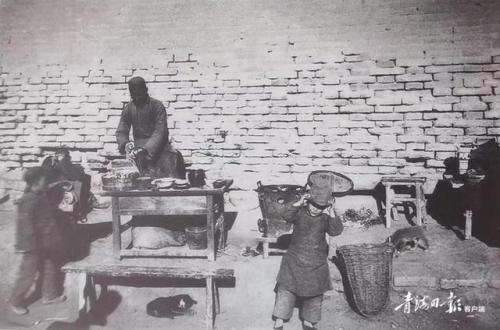

老西宁馄饨摊。白照片王世美翻拍

老西宁馄饨摊。白照片王世美翻拍

事实上,开杂货铺或者卖其他食品店的都是微利,老板赚的也很少,只是靠自己的一技之长和努力赚几个辛苦钱而已。即便如此,他们也绝不会粗心大意,更不会投机取巧。而是要认真真实的做好自己的小生意,这体现了我们对客户的尊重,也体现了我们自己的手艺。

20世纪30年代,西宁北街有个卖凉粉的老头,姓尹。尹老汉的凉粉是自己糟蹋的,有祖传秘方。这种果冻因其颤抖的柔软而闻名。更何况是他家的调料。虽然也是辣椒蒜酱油醋,但是草果应该是泡在他的醋里。酱油必须用红糖重新煮。果冻的灵魂调料辣椒更是有讲究。不仅仅是青海本地的循化辣椒,尹老汉也花大价钱从陕西、四川等地购买外地辣椒。晒干后,它们被磨成碎片。几种辣椒混合在一起浇上热油,他的辣油又香又辣。好凉粉配好辣椒,尹老汉的凉粉成了古城西宁的名牌,大家都叫他“尹凉粉”。每天他一出地摊,他的果冻立马被抢。即使是这么好的生意,尹老汉也往往不突出。慕名而来的食客问他为什么不做凉粉,尹老汉无奈地摊开双手:“调料不全。”当时交通不便,辣椒调料经常跟不上供应,尹老汉只好关门歇业。有食客觉得他太认真,劝他:“调味不全,就不全。换成其他辣椒和芥末也是一样的。”阴老汉生气地撅了撅胡子:“那是别的凉粉,不是我的阴凉粉。”

同时,尹良芬还卖小吃,包括刘粽子、杜酿皮、冶凉面、魏、杨胖子红烧肉等。刘粽子是西宁古城第一个卖糯米粽子的。他做的粽子不仅软软甜甜的,还很饱满,包得很好。是女性回亲戚家一定要带的礼物。杜甫的洗馅皮也是女人的最爱。和尹的凉粉一样,他也很注重调料的准备,一点也不马虎。据说他的馅皮吃完了,就把碗底最后一个钱包装满,碗里的汤和馅皮一起蘸,不留残渍。这是别人配调料的功夫和能力。

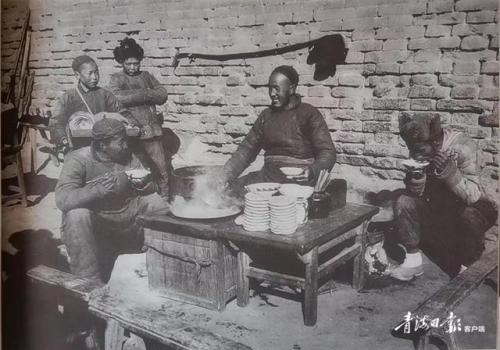

老西宁杂碎摊。白照片王世美翻拍

老西宁杂碎摊。白照片王世美翻拍

冶冷面是一个老回民摆的冷面摊。他对传统冷面进行改良,在混合冷面上浇上牛或羊肉酱,冷面的档次一下子提高了,比传统的素面冷面丰富多了,被称为“冷面热食”。这也是最早的香肠面的雏形。但是冶炼冷面并没有把冷面的热吃发扬光大。积攒了一些钱后,他开了一家清真面馆,研发更高端的面食——羊肉拉筋、炸鞭炮、炒面、汤面烩面等。他的面馆是青海一家知名干拌店的前身。他的肉末凉面被别人改良,发展成今天的羊肉香肠面,也是青海著名的小吃。

魏氏无绝技。他的商业诀窍是经济、优质、低价。那些骑着骆驼的男仆,拿着鞭子的赶车人,扛着麻绳的“背人”,在店堂里忙碌的手艺人,都是他面馆的常客。传统的麻食都是炖的。煮好后,捞出来放在碗里,浇上肉末,一大碗热腾腾的。臊子有很多种,就像有肉酱米线,海鲜米线,酸菜米线等。在现在的米粉店。当然,那时候的臊子还没那么有钱,就是荤素。然而,在石的店里,只有一种臊子,那就是荤素搭配。而且他的麻菜不是炖的,是炒的。满满一碗麻食,肉片,各种蔬菜。他家一碗麻菜顶别人家三碗。人们称他的麻食为“干离合器”。吃一碗芝麻干粮,一碗汤面,尤其是饥饿感,可以保证那些靠力气吃饭的人一整天都精力充沛。不像别人家的面食,看着像大碗汤,其实没关系。没多久就饿了。

杨胖子的红烧肉店是兰州人开的。生意做大后,杨胖子成了西宁人。他家的红烧肉就不用说了,是大人小孩逢年过节牙疼或者出门游玩时的必需品。他家光是炖汤油就比红烧肉还受欢迎。家庭主妇买一些,放在缸里,和面条、面条拌在一起。尤其是你每天必须喝的“汤”——无论是一寸一寸的面条,叶儿面条,还是棋花面条。揭开锅盖,舀一勺腌制好的汤油,拌入锅中。突然,叶儿,一盆几乎没有水的清汤,有了灵魂。油花像星星一样飘在面汤上,香味更是惊心动魄。一勺卤好的汤油,让一家人大小的晚餐格外香甜温馨。

青藏高原上的古城西宁曾经是一个偏僻的小镇,经济相对落后,交通不便。高原虽然盛产中药材、畜产品、民族手工艺品,但大多“养在内室,无人知她”。得益于茶马互市、唐蕃古道和丝绸之路羌族中路,青藏高原上神秘而珍贵的药材、兽皮、矿产为世人所公认,这些宝藏走出青海,走向世界,而外界的物资则源源不断地流入西宁古城。西宁人,天性淳朴、豪爽、善良,做生意,更注重人情。西宁人靠着公平、诚信和优良的商品质量,生意做到了全国各地,甚至海外。当时,高原藏羊生产的西宁白羊毛和茶卡盐湖的大庆盐是国际市场上的知名品牌。

来源:青海日报客户端声明:以上内容版权归青海日报媒体平台所有。

本文链接:http://www.xnsqbw.com/post/5095.html 转载需授权!