记得大约是2014年的事儿。

战友杨柱雄三番五次打电话请我到他家做客。只是说杀猪,并不讲其它缘由。他家在海东最偏远的一个白族村寨。那里有著名的老太庙。

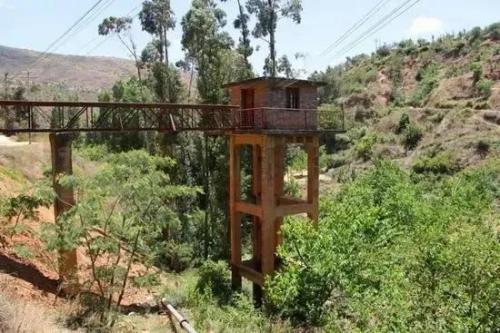

有曾经数百年来灌溉海东坝子,却因八十年代末引洱入宾工程穿越东南老青山时,打断了“龙脉”、彻底干涸了的老太水库。

为拍摄白族农村人家杀猪、请客的全过程,我头天傍晚就坐班车到了海东,由柱雄的女儿用面包车从向阳街接到3公里的老太箐家里。

是夜,我睡在他家堂屋楼上的客房,天不亮就听见有人声,马上起床。

黑咕隆咚的,主人招待来帮忙的人吃面。

院子里设了香案,柱雄老伴跪拜、祈祷一番。

据说,这里但凡起房盖屋,做寿,儿孙满月杀猪,白族人家都要给牺牲者喂些米饭等精料,算是送行。

祈祷,既是对天地的禀告,祈求,又是对即将被杀畜牲的超度,期望它有一个转世好去处。

祈祷后,帮忙的人拿着绳索进圈套猪,按倒后捆绑四脚抬到桌子上一刀下去,血流如注,挣扎几下,被移到院外空地用秸秆、细柴火烧,汽油喷灯青蓝的火舌吱吱作响。

不一会就刮得黄生生的。

开腔破肚时,帮忙的人有生吃猪身某些部位的习俗。

柱雄是村民小组长,人缘广。不仅请了本村邻里,周边亲友,还有我们从下关、宾川赶来的一班“远客”。

在堂屋走廊的木柱贴上大红的对联是必须的礼仪。

那天杀了两头猪,大的足有300来公斤毛重。不知一天吃下来还剩多少。

做菜的分作生、熟两个组,厨师大多是本村的男人。妇女负责捡菜、洗碗。

土八碗是晚宴的主菜,有头天买来的鱼和各种时鲜蔬菜(如今,老太箐地里缺水,农民吃菜靠到城里买),只有山药是本村特产。积淀几百年肥土的老太箐水库库底,细腻的红泥厚达1—2米,最适合种山药。

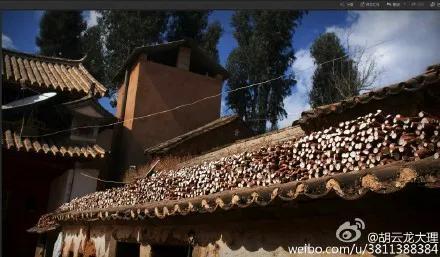

每家每户都在自家房头上堆码挖回来的山药 ,陆续到海东、下关或大理古城等地市场销售。

比起过去,现在仍然可以看到穿着传统保守的老年人,男的戴毡帽穿马褂;50岁以上的妇女装束:冷色调的头饰与暗红色的外衣(领褂)

时尚的年轻学生则与城里人一模一样了。

每当这样的好日子,村里的孩子们就按不同年龄段扎堆、玩耍。

这些年,手机游戏也风靡到这偏远的山村。

院子里设有挂礼席,有人不断地来递茶、敬烟。

村里来了一位80多岁的老汉,银白色的山羊胡,清瘦的面额,手持筷子都有些颤抖了。

一位富态的戴毡帽、眼镜的客人,据说是从下关回来的退休烟厂干部,喝酒的动作很有点仔细品味生活的感觉。

院子里有人唤柱雄,今天他是唯一戴着黄草帽的人。被唤到一桌穿戴像村干部模样的酒席坐下,其中一人猛地把他的草帽摘下来摔在地下。我以为出什么事了,白族话叽里咕噜的,一问才知道那人是柱雄的顶头上司,故意开玩笑的。

我趁柱雄家忙,偷空到村里转悠拍照。

一位村民引我到一面土墙前,指着字迹斑驳的一条标语:“大海航行靠舵手,干革命靠毛泽东思想。”这是我的大理一中校友孔(宪泽)老大四十多年前的手笔。当年(1969)我当知青在邻近的向阳大队的九个生产队临街白墙上也写过很多这样的标语。只是现在都看不到了。

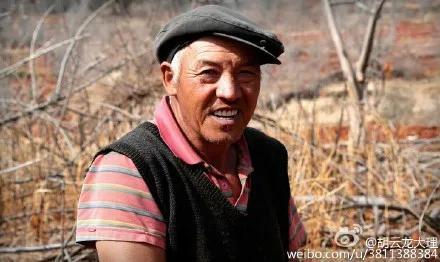

当年的会计(记分员)在老太水库里刨山药,见我走拢,他从一米多深的土坑里爬起来,

如数家珍地告诉我当年村里老知青的名字:赵幼普、李振中、孔老大、杨皋应、李天爵……他说,几十年了,不知道他们如今怎样了。

回到柱雄家,丰盛的晚餐开始了,

我和几位下关的远客一桌,柱雄亲自作陪。夕阳西下,吃完的客告辞了,没吃的等铺上塑料桌布又围坐在一起。八大碗里的肉一般都可以用塑料袋各自带回家分享。

流水席就这样开了一轮又一轮 。

推杯换盏,酒饱饭足,临别,柱雄老伴悄悄塞给我一袋油炸的酥肉。

搭上老战友张焕的车一路曲里拐弯颠簸在通往海边的山路上。睹物思人,当年下乡的故事不禁一幕幕浮上心头,那时候,老太箐村是比较贫穷的地方,甑子里的都是“包谷大米两掺饭”,挑梨到城里卖,天不亮就得起身……车到环海路,我的思绪才平慢慢稳起来,望着洱海上苍山顶一大片火烧云发呆,

人生已经过去大半,记忆与现实还在变与不变中轮回……

2022年4月20日胡云龙于洱海之滨苍露园

本文链接:http://www.xnsqbw.com/post/5460.html 转载需授权!