“麦克马洪线”由来已久,是被非法炮制出来的。1913年11月,在英国的策划下,英属印度当局在印度北部的西姆拉召开会议。参加会议的英国代表亨利·麦克马洪在会议期间,私自同中国西藏地方当局代表与1914年3月24日,就中印边界问题炮制了一条所谓的“麦克马洪线”,把中印边境东段历来是于中国的9万平方公里领土划给了印度。

这一地区居民全都是藏族或者与藏族有密切血缘关系的民族,同西藏密不可分,而与印度毫无共同之处。中方从未承认过这条线,因此是非法的、无效的。英国做贼心虚,秘密换文后一直不敢公之于众,也不敢改变地图的历来划法,印度官方地图直到1937年才以“麦线”显示所谓的“边界”,但仍注明“边界未经标定”。在印度建国之初,中印边境按传统习惯线控制的格局从来没有打破。然而,印度建国后,其扩张野心就渐渐滋生起来了。他公然宣称:喜马拉雅山脉顶部形成的分水岭就是中印之间的天然边界;这条线已经得到1914年西姆拉条约和英国与西藏换文的确认。到1953年印度全部控制了东段地区9万平方公里的我国领土。1954年,印度又在这里设立了所谓“东北边境特区”。为了公正解决领土争端,1960年4月,周总理亲赴新德里与尼赫鲁会谈,寻求和平解决争端的办法,但印度拒绝了中国提出的一切合理建议。

周总理亲赴新德里,好言劝慰,尼赫鲁却执意而为

周总理这次出访新德里,身边有两个重要人物:一个是久经沙场戎马一生的陈毅元帅,另一个是担任他办公室军事秘书的周家鼎。1950年18军进军西藏时,周家鼎时任52师政治部主任。大概正是这个原因吧,在离开新德里返回北京的专机上,总理问周家鼎:“家鼎,西藏军区的部队现在怎样?”周家鼎回答说:“总理,西藏军区的部队仍然是18军的班底,52师、53师打过那么多恶仗,干部战士的素质都是过硬的。”

总理又问:“部队进藏以后,忙于生存而搞生产、营建,军事训练没落下吧?”

周家鼎回答说:“他们的军事训练一直在搞,目前大部队仍在参加平叛,所到的地方都是高寒缺氧之地,气候恶劣,不具备强壮的身体和过硬的军事素质,是不能胜任这样的任务的。”

这时,陈毅元帅诙谐地问周家鼎:“家鼎,你告诉我,西藏军区的部队能不能顶他个山羊头的?”

周家鼎回答道:“不算边防团,就52师、53师的战斗力就了不起,别说顶住,泰山压顶进攻敌人也没问题。”

陈毅笑了,说道:“老子的土地也敢抢,再不收手,打他个龟儿子!”

其实,陈毅元帅的话刚一出口,周家鼎就明白,陈老总的意思是问西藏军区的部队能不能顶住敌人的3次进攻。回到北京后的第三天深夜一点半,周家鼎正在加班,他怎么也没有想到总理竟然来到了办公室。周家鼎很惊喜,他说:“总理,这么晚了,你怎么还不休息呢?”

总理温和的说道:“家鼎,你不是也还没休息吗。”接着,总理以语重心长的口气问他:“家鼎啊,你跟我说实话,西藏军区部队能打仗吗?”周家鼎回答说:“总理,西藏军区的部队在豫皖苏打恶仗,昌都战役、平叛作战,战斗力很强的。再说,张国华司令员是一个很会指挥打仗的指挥员,沉着冷静。”

总理又问:“部队从内地入藏,一般需要多少时间?”周家鼎回答说:“每年的2月以后至11月以前这段时间,由格尔木进藏,一个星期足够了。”总理又问:“家鼎,你平时与国华同志有联系,是否知道西藏军区部队贮存有粮食?”周家鼎回答说:“据我所知,从1951年进藏以后,他们就一直重视生产,加之国家对西藏军区部队特殊照顾和供给,三五万人一两个月的粮食是没有问题的。”

1962年7月11日,毛主席指出:“印度在我境内设点,我们完全有理由打,但是现在还要克制,不能急于打。一要进一步揭露尼赫鲁的真面目;二是要争取国际上正确认识中印边境斗争的是非问题。”9月,毛主席在会议上挥动他的大手说:“与其让它们整天喋喋不休的指责我们,还不如让他们睁大眼睛看看,中国人真正动起手来是何等的模样!”

同样是从枪林弹雨中考验过来的外交部长陈毅怒容满面,吼了一声:“太欺负人了,打他个龟儿子的!”毛主席不动声色,一改刚才的语气转而平静的说道:“后发制人!中国人向来是说话算数的。”语气看似平静,却斩钉截铁。

1962年,全世界的目光注定要集中在亚洲的中国和印度这两个人口大国身上。

10月12日,张国华由济南途经北京时,虽然只停留一个晚上,但老帅们都对中印边境的形势“牵肠挂肚”,他们纷纷与张国华谈话,语重心长地给他交代了一些注意事项。刘伯承元帅紧紧地拉着张国华的手说道:

“看来不打是不行了,他们歪得很嘛!这次打,不是和他们的边防警察部队打,而是和他最好的标准部队作战,他们自己说这些部队曾参加过第二次世界大战,很有战斗力。国华你可要告诫我们的部队,不要骄傲。但打他的时候,要以‘雄狮缚鸡’之势来打。”

徐向前和贺龙提出,要挑兵选将,干部不仅要军事上行,而且要有头脑。部队要有牺牲的精神和决心,要维护好战场的纪律,发扬部队的战斗精神和光荣传统。

返回拉萨的第二天,张国华就与工委、军区的领导碰头,又个别征求意见,又在当天夜里与机关的部长、处长、参谋们碰头,耐心听取他们的意见和建议。这是他每到战役、战斗打响前一般都会实施的惯例。他曾说过,也许某一个人的某一句话甚至是半句话就会是很有用的东西,甚至往往是能起到决定性作用的东西。此时的拉萨夜晚,寒气袭人,呼啸的季风吼得铁皮房噼里啪啦的响动,张国华说:“我们的对手是印度的‘王牌‘军队但比不上蒋军的主力嘛!大家还记得那个181师吧?还不是让我们给啃了。”一屋子人被他逗笑了。

“罗总长(罗瑞卿)问我有没有把握打胜仗,我向罗总长表了态,保证打胜仗!”大家又笑了。张国华最后说:“事关国威军威,影响深远,只能打好,不能打坏!我们准备先干掉他1300人。”

14日一早,张国华就找到西藏工委负责交通的侯杰。侯杰也是老18军的干部。一见面,张国华就问:“你能不能在24小时内,运送50车炮弹到前线?”

侯杰果断地回答:“司令员,我向你保证,再大的困难也坚决完成任务!”

张国华说:“山高路远,气候恶劣,难为你了。”

侯杰说:“司令员,你就放心吧!现在,翻身农奴们热情高涨,恨不得早点教训侵略者呢。”

事后证明侯杰丝毫没有夸海口,190千米的公路,路况又极差,经过艰辛努力,只用了10个小时就完成了运输任务,令张国华大加赞赏。

1962年10月17日,西藏军区司令员张国华在前线指挥所布置中印边境自卫反击作战

14日中午张国华到达泽当(现西藏山南),又马不停蹄的与泽当分工委和军分区的负责人研究运输问题。还看望慰问即将参战的部队,并作了重要的战前动员。

15日天还没亮,张国华驱车向前线赶路。同行的有副司令员邓少东、赵文进,政治部主任吕义山,司令部副参谋长石伴樵、后勤部副部长于一星。

傍晚,吉普车在错拉山上颠簸时,张国华让司机张成卓停车,他站在一个山头上,说道:“以前见过不少高山大山,这么险峻的山峰可不多见呦!”兴致勃勃的他,在笔记本写下了一首诗:

山从人面起,

云向耳边生。

峪狭坡陡,

悬崖绝壁。

千军万马奔腾,

白云清风漫卷。

当晚,张国华先与419部队的柴洪泉司令员、阴法唐政委碰面交换了意见。当初他向总参建议组建这支部队时,首先想到的就是这两个老部下,他们对战场情况的判断一向准确果断。

柴洪泉和阴法唐说:“司令员,我们有一个建议要向你汇报。”

张国华说:“你们了解情况,尽管说,我就是专门听你们的意见来的。”

阴法唐说:“11师和55师也到了,我和老柴分析了一下,是不是同时对左右两翼之敌出击?”

张国华问:“岂不是要打一个旅?”

柴洪泉和阴法唐一惊,想不到司令员已经对这边的情况已经很了解了。

柴洪泉说:“打他一个措手不及。”

阴法唐说:“首战狠打,出其不意。”

邓少东插话说:“司令员,这个建议很好,但要求我们必须又快又准,不给敌人以喘息之机方能保证效果。”

张国华快速地在笔记本上记着他们的建议,不停地插话问我方准备情况,11师、55师的准备情况,又问运输前线的粮食、炮弹、官兵的士气等情况。

吕义山说:“干部战士们早就等着下命令了,一个个摩拳擦掌的,就想给印军一个教训呢。”

于一星说:“首战粮食保障没问题,如果战线拉太长拖久了,即使没有大雪封山,粮食和弹药还是会很紧张的。”

张国华嗖地站了起来,果断的说道:“好!咱们出奇制胜,胃口大一点,就消灭他一个旅。”

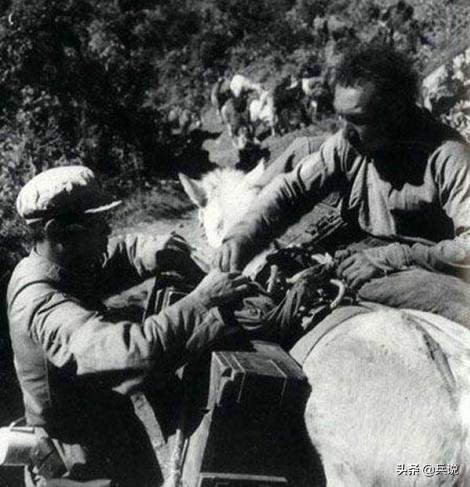

中印战争时期的我军战士

夜已深了,山涧的流水声划破夜空,虽然气候有些湿冷,但每个人身上顿感热乎乎的。张国华伏案修改着即将上报的作战计划。“印军第7旅等部约3000人(可能还多),配置于克节朗地区。其中克宁乃桥(含)以西为第7旅防区。敌以2个营在色章湖至克宁乃桥一线沿克节朗河设防,以1个营在绒布拉、色兄朗沟、章多等地为预备队,旅部位于勒龙、吉普之间。克宁乃桥(不含)以东,娘姆江曲河两侧为阿萨姆步兵第5营防区,该营并指挥近卫联队第4营的1个连,在沙则、仲昆桥设防。总观其部署特点是前重后轻,正面宽,重深浅,状似一个‘丁’字形,左翼是重点,又是要害……”

张国华看完这些材料,一个人在室内来回踱步。他思考着:是张大口呢,还是张小口?口张大了吃不掉,口张小了又打不疼敌人,会反过来咬你一口……之前的想法极为小心和慎重,只打一点,吃掉敌人1个营。他自言自语:这个方案不无道理,没有风险,也符合原则。张国华想,与印军毕竟是初次交手,它是“太极派”,还是“少林派”呢?估计不会有蒋军的主力强,但也不能估计过低,要猫当老虎打,像对付蒋军的中等部队,也可能更强。张国华又自言自语:吃掉一个营,不痛不痒,要吃就吃他一个旅。

对于这个想法,有人提出,这太冒险了,万一吃不掉,会被反咬一口。

还有人提议,既然现在仗要从打小变为打大了,粮食、弹药都不是很充足,是不是战役发起时间向后推迟两天,以便部队做好充足准备。

张国华没有表态:“看看部队准备情况吧。”其实,他在心里已经下了决心,就是打掉一个旅。

柴洪泉和阴法唐再次提议:“司令员,战役发起时间不能推迟!”

“理由呢?”张国华不露声色。不能推迟,这也是他所想的。

柴洪泉和阴法唐说:“万多人进入战场,在森林里隐蔽了一天一夜,不动烟火(战后,印度国内有人说,当时,他们第7旅的士兵有人已经在夜晚看见中国部队生火取暖了。这大概只是一种推断吧?在他们看来,那时候的气候已经很寒冷了,又是在高海拔的高原地带,既然印度士兵要靠生火取暖,为什么中国人就不会生火取暖呢,难道中国人不怕冷吗?他们哪里知道中国人为了维护领土主权,驱赶入侵者,连死都不怕,还怕冷吗?当时,身在前线的如阴法唐、姜洪泉、张少松等人,如今都还健在,依然思路敏捷,行动方便,他们最有发言权了,他们说,当时准备反击入侵印军的我边防部队的任何一个干部、士兵,执行纪律那是毫不迟疑、毫不动摇地,仗没有打响前,就算是冻死,他们是不可能生火暴露自己行踪的),再推迟两天很容易暴露作战意图。那时再进攻就没有突然性了。”

张国华一拍桌子;“不再推迟,要让敌人还没穿裤子就当俘虏。”

16日清晨,西藏军区首战消灭印军一个旅的计划送到了毛主席的案头。此时,张国华正在遥远的前线与营团干部谈心。说是谈心,其实是向他们了解情况,一边给他们鼓劲。张国华还到战士中间,问他们带的衣服够不够?吃不吃得饱?

战士说:“司令员,饿着肚子打仗我们也经历过,但我们没有窝囊过,印军成天在眼皮底下欺负我们,司令员你快下命令吧!我们不会给你丢脸的,我们一定会给全国人民争光!”张国华说不急不急,保证有仗让你们打,让你们打个痛快!又说,你们可别小看印军,还是有些战斗力的,大家不能骄傲啊!战士们不约而同的站起身来,吼着:“司令员,我们死都不怕,就是不能忍受窝囊气!”

这天上午,当张国华在前线与战士们交谈的时候,远在北京的毛主席来回走动,他那双大手偶尔摆动几下,像巨鹰的翅膀把整座山峰舞动了一般。只有10分钟,毛主席就回到屋子里了,他点燃一支烟,并没有吸,任凭燃着的烟卷自己慢慢的闪着亮光。比起志愿军出兵前,毛主席显然沉着冷静多了,一个念头闪过他的脑海:连一向号称世界第一的美帝也只不过是只纸老虎,对英帝马首是瞻的印度居然也敢在龙头上玩水,好嘛!比比看,中国人是不怕任何人的。

1962年中印之战,藏族同胞踊跃支前,为前线运送了大批物资

17日3上午,毛主席召开会议。

会议刚一开始,有人认为张国华太冒险了。毛主席不喜欢墨守成规,他把送给他的那份报告推到桌子另一边,颇有温情又有豪气满天的气概:“张国华是前线指挥员,他了解情况,就让他指挥,让张国华指挥,打烂了可以重来嘛!”

陈毅说:“打!美国人我们都不怕,怕他个啥子嘛。”

刘伯承的声音不大:“是该打一打了!”又说:“国华同志很有自己的一套东西,我刘瞎子对他有信心。”

邓小平说:“等着吧,张国华给我们演一出好戏看。”

贺龙说:“国华同志啊,机智得很,我看打得赢。”

毛主席没有再插话,可能他觉得自己该说的都说了。

(未完待续)

【注:《井冈山上走出的“井冈山”——张国华传》作者尚有少量存书。如有需要者可私信留言联系。参加对印反击战或者18军的老战士,作者敬赠此书,赠完为止】

本文链接:http://www.xnsqbw.com/post/5540.html 转载需授权!