如今的海东上和村,一句话就能概况:十年前你爱搭不理,十年后你高攀不起。

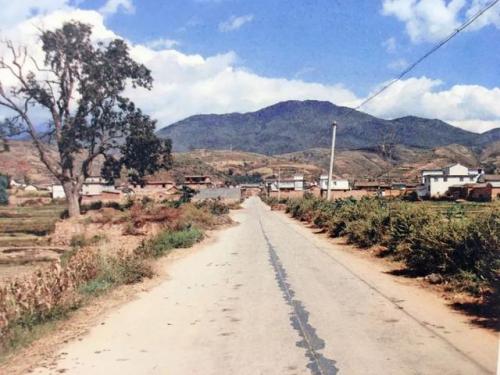

上和村吃到了开发海东的第一口红利,也吃到了海东停摆的最后一口红利,楼盘林立,学校入驻,外商扎堆,各种日常生活配套也逐渐丰富,赫然一副“进化”海东第一个城中村的模样。// 上和村(2014年摄)

如果十年前,你奔赴异乡打拼,十年后的今天,你回上和,我敢打包票,你会在自己生活了几十年的村子里,迷路。

显然,上和是整个海东变化最大的村子,没有之一。

但不管它怎么变化,作为上和人,你依然会记得村口那条细长细长的水泥路。

// 上和村进村道路(2008年10月摄)

四面青山朝福地,一轮明月照阁楼

“四面青山朝福地,一轮明月照阁楼”

这是古人留下的两副描绘上和村的对联。从对联中,我们可以想象上百年前,上和村山环水抱的环境何等清幽秀美,庙宇楼台何等壮观深厚。

上和村白语为“耿等”,是上和村委会驻地,其村历史较长而根源难溯,老年人称“吾祖由南京应天府迁来”,村中有董桑诸姓,桑姓迁来时为汉族,现还存在地名“汉登”、“汉山”。有河穿村而过,下雨发洪水,天晴是干河,村子居于河的源头,因名上河”,后改“河”为“和”。

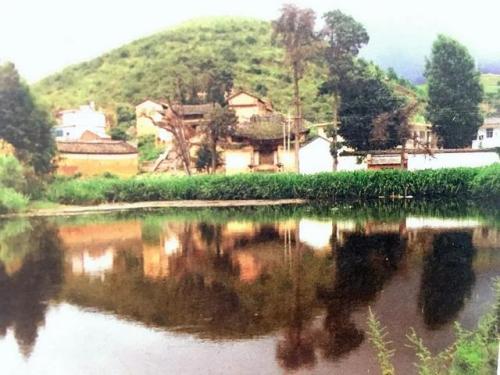

// 本主庙前的墨池

上和村本主庙坐落于龙首山麓崇极寺下方,位于老村东南角,前方有一个面积不足10亩的水潭,当地人称之为“墨池”。

大门左侧是本村小学上和完小,右侧有口古井。原本主庙由前殿、大殿、侧殿及两厢房组成。

前殿为三开间单檐歇山顶建筑,明间前出挑为戏台。戏台建于清道光十三年(1833)。

为单檐歇山顶阁式建筑。大殿筑于高台,为三开间单歇山顶建筑。大殿檐枋、板壁、额枋均有彩画,大殿正中供奉伽蓝土主感应大黑天神本主圣像,本主两边分别塑着普贤菩萨、达摩祖师、文殊菩萨、护法神、财神和子孙娘娘等神。

大殿左侧殿为山神殿,内塑有山神、土地神和猪牛羊鸡四神。据2005年5月《重塑本主阁坛佛像功德碑》称,本主庙始建于明末清初。

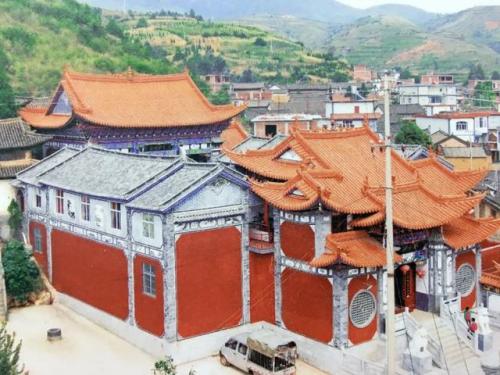

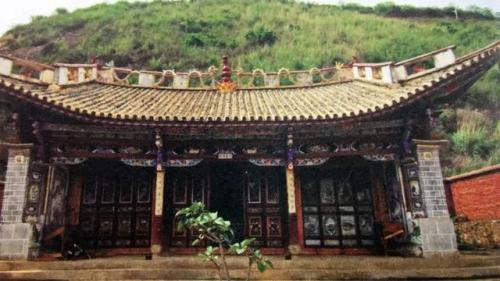

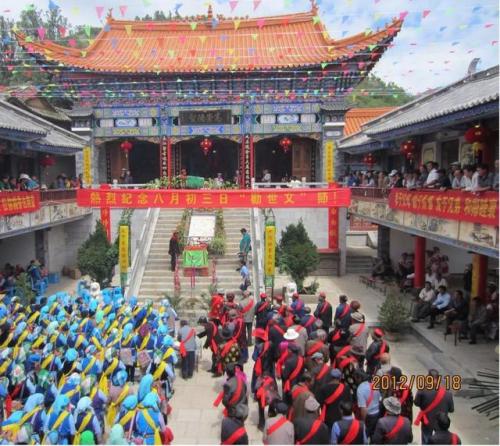

// 上和村新建本主庙

2011年,上和本主庙进行了重扩建,新建的本主庙布局完整,规模更大,除戏台屋顶用木料建成外,其余建筑都是钢混结构,屋顶用黄色琉璃瓦,内部装饰多用瓷砖贴面,少了古朴感。

上和本主节

每年农历正月初四至初七为上和村门前会,即本主节。初四早晨饭后,全村老老少少穿着节日盛装,耍起大黑龙到南山下老太庙将济慈圣母老太和老太的一对童男童女用鸾轿接入本主庙。

接送过程中老太慈济圣母塑像头顶的龙头则由一年长老奶端放头顶一直接入庙中。

// 上和村新建祖灵庙

这一天,全村出嫁外村的妇女,在外工作人员都回来与家人团聚。家庭主妇则端着煮熟的鸡、猪头和米干腊、豆腐等荤素两食敬供本主和老太,祈求全家五谷丰登、清吉平安。

初七,村民又将老太送回老太庙。正月初八是伽蓝土主感应大黑天神的寿诞,这天,全村老年人到本主庙朝贺打拼伙,伙食以荤菜为主。

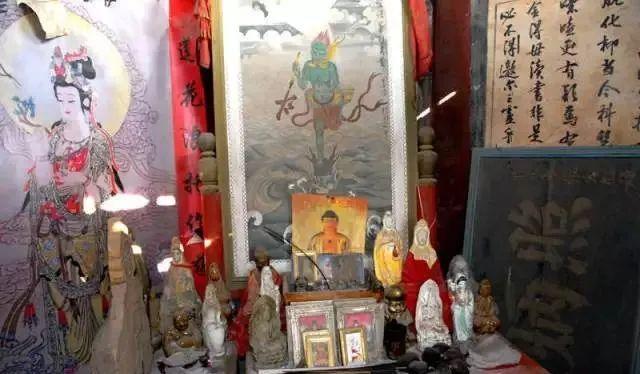

// 上和崇极寺三世佛

初九则是玉皇天尊寿诞,全村老年人到崇极寺朝贺并打拼伙,不过伙食一律是素菜。

本主庙上方是崇极寺,寺的大门悬挂有“崇极寺”匾额,大殿、二殿均建在岩石上,中间有两殿通道。

一进大门就见二殿底层内塑有弥勒佛和门神哼哈二将,二殿上层则塑有玉皇天尊像。大殿内塑有药师佛、如来佛、阿弥陀佛三世佛等。

// 上和村伽蓝本主大黑天神(塑像)

上和老太庙

村东南方向的南山脚建有上和老太庙,始建年代没有记载。庙中供慈济圣母木雕像。庙东有水潭,出一股龙泉水。

大门、大殿悬挂着这样三副楹联:“混混源泉滋上下,巍巍圣德遍西东。”“龙从百丈潭中起,雨向九重天上来。”“玉龙泉水万古长流,巍巍圣德千秋水照。

”传说,上和村的慈济圣母与老太箐村的金轮圣母、普和村的金江圣母都是龙王的女儿,金轮圣母是老大,金江圣母是老二,慈济圣母排行老三,在三姊妹中数她最漂亮,也最爱打扮。离开龙王时,她只向父王要了一点胭脂水,所以,上和老太庙的出水较小。慈济圣母胭脂水除供上和全村的秧田用水外,仅能浇灌附近的七十二丘田,这七十二丘田都编有田号,到了栽秧时节,就按田号放水。

// 上和老太庙大殿(2012年7月摄)

在放水之前,按规定要交水费钱粮,不交者不予放水,错过了水判期得等到下轮水判。

这水规直到1980年水利条件改善后才取消。原老太庙毁于1966年“文革”时期,1974年村民在原址建了两间简易瓦房,2002年新修大殿围墙、大门,重塑老太塑像。从美丽的传说中,我们可以推断,上和老太庙龙泉水与老太箐的金湫水出水时间应该相同。

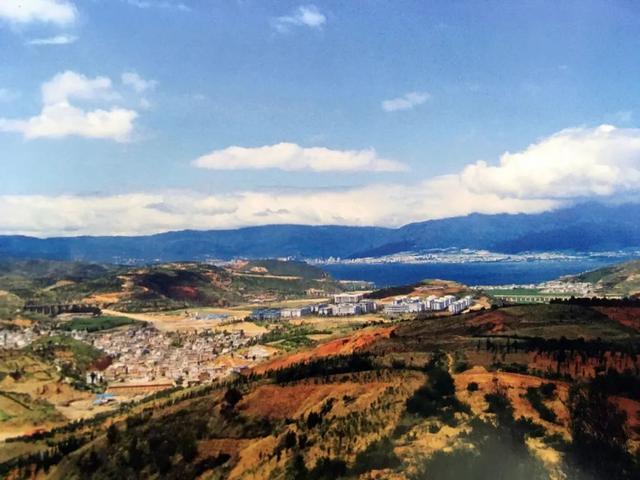

上和村西向苍洱,东背大青山村子紧靠的主后山是一个圆形的小山头,站在山头俯视,整个村子尽收眼底。

// 上和村田园风光(2009年9月摄)

相传清朝杜文秀起义时期,上和村曾建有两座炮台,一座建在东南方向的主后山,另一座则建在西北方向与主后山相对的炮台山上。两座炮台南北相向,雄峙于村子两方。

如今,炮台山上下左右都建有房屋,除留下一个名称和一片圆形的空地外,炮台的遗址已难以辨认。而主后山山顶圆形的土堆和环绕土堆的战壕在历经几百年风雨侵蚀后依然清晰可辨。

桑大人,桑必杨

提及炮台,人们就自然联想到上和桑大人桑必杨。

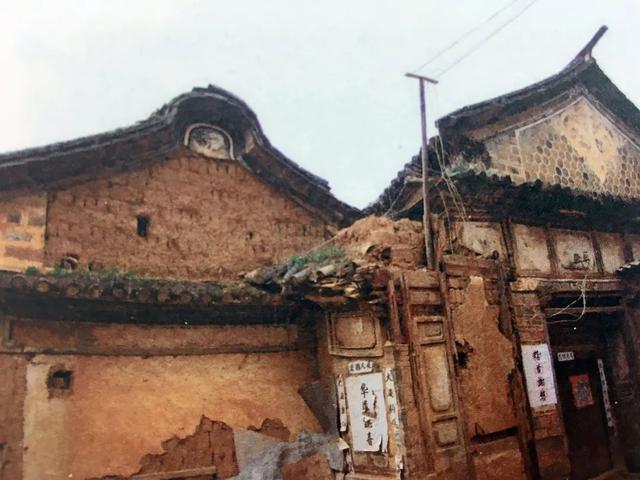

// 桑家古宅

关于桑必杨的许多故事本村上年纪的老人至今依然津津乐道,桑氏家族后代子孙也以祖上为荣。

据墓碑记载,桑必杨享年八十以上,号名远,清参将御赏戴花翎特授武义大夫,官至五品。其少年时上过学堂,识文断字,年轻时骁勇过人,常于枪林弹雨之中攻城杀敌。

曾多次率部进攻宾川、凤仪、弥渡等地,所向披靡,敌人畏之如虎狼,莫敢与之抵敌。因桑必杨有大将风范,深得朝廷器重被赐予参将御赏戴花翎之职。战祸平息后,桑必杨以颐养父母为由留在本地。

后来,桑必杨娶妻生子,广置田地,成为上和最有势力的家族。桑必杨生有五子:桑树东、桑树南、桑树西、桑树北、桑树中,五兄弟在民国时期均是上和村较有头面的人物。

// 开发中的上和村

土改时,桑树东、桑树西二兄弟遭镇压。桑树中迁居中和村,为中和村桑姓始祖。

桑必杨为人仗义慷慨,常周济穷苦百姓,不遗余力修建寺院、学校及桥梁涵洞。上和的魁星阁就是他建的。

墓碑中记载了这样一个故事:说当年在战斗中,桑必杨误人敌营,被敌所伤后潜伏了整整一夜得以生还,他感念上苍,就在藏身之地修建了魁星阁。

后来,桑必杨被推为地方民团首领,负责地方团务,上和的炮台就于这一时期修建,用作护村防贼之用。

魁星阁

魁星阁建于清光绪年间,于1967年破“四旧”时被毁,原建于村西的大路口。

据老人描述阁高近10米,两层,上层南北东三面开窗,西塑魁神,魁神高1.5米,面朝村庄。下层为上和村进出通道,呈东西向,宽约4米。

历史上,上和村进出道路只有一条沙河,村庄居于沙河南北两边,河床高过房屋和农田。魁星阁建于村口的河堤上,阁基横跨沙河,全用青石块垒砌,呈拱形,十分坚固,洪水冲不垮,地震震不倒。

巍峨壮观的魁星阁屹立在上和村村口上百年,成为本村的一个标志和一道坚固防线。据老人讲,历史上的上和村形同一只凤凰,魁星阁是凤头,沙河是凤身,河两边的村庄是风鳳的两翼。魁星阁损毁近半个世纪,但60岁以上的老人对它还记忆犹新,八只悬挂阁角的铜铃在风出的悦耳声响仿佛还萦绕在他们的耳旁。

“远近达道逍遥过,遐迩连环运遇通。”

“上下行人思爽气,往来过客爱熏风。”

“哪怕才学高八斗,就怕魁神不点头。”

这是上和魁星阁流传至今的几副对联,读着它,不禁让人怀古思幽,浮想联翩。

最让人遗憾的是有关上和文昌宫的记载和记忆实在太少。文昌宫旧址在魁星阁以东,背靠主后山,现在已成了村民的宅基地。

传说文昌宫建设时间稍晚于本主庙,毁于1925年大地震。因为文昌宫损毁以后一直没有重修,所以在老人的记忆中只剩下几堵残垣断壁。

许多老人对文昌宫的损毁深表痛心,他们认为,民国以前,上和村民风淳补,人才辈出,文人雅土颇多,但后来,上和村相较其他村则显得人才不济,村风不古。文昌帝君是封建文人最为崇拜的神,没有文昌宫,何来文教昌明?上和老人都希望有机会重建文昌富和魁星阁。

上和村除了有众多的文物古迹外,还有自己独特的节日和庆典活动。

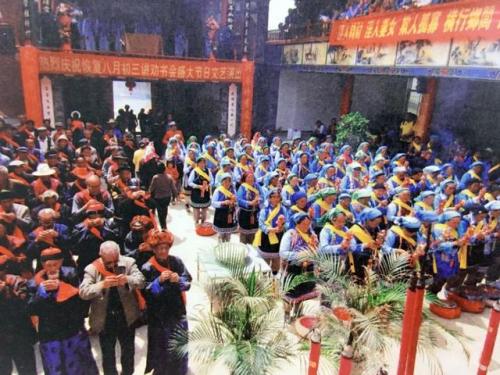

上和“劝世节”

2011年,在上和老年协会的积极倡导下,本村恢复了农历八月足弟兄班讲戏说书文简称“劝世节”。连续两年,“劝世节”庆典活动在新建的本主庙举行。

据老人回忆,本村“劝世节”直至1952年才中断。新中国成立前的几年里,每逢农历八月三日这天,人们在村中心搭建起一个简易台子,台子中央端放孔子牌位,牌位前摆放香炉和供果。

上午九时许,村中的名人绅士应邀上台,端坐两侧。见台下的来人差不多,当时上和村最有势力的桑树东抢槌击鼓,宣布活动开始。

村中较有学识并德高望重的杨叶香、桑光静等老人相继走到前台,开始为台下的人们讲说。

他们讲说的内容围绕《三字经》《大学》《中庸》等儒家经典展开以此劝化村民,特别强调年轻人要惩恶扬善、上老下行勤俭持家等等,同时,对村中一些好人好事予以表扬,对不良风气严厉批评,甚至当众责罚。

据老人们回忆,节日这天,上和村各家各户大门口都点燃两柱大红香,院心及巷道被打扫得干干净净。

新中国成立后,“劝世节”变成大般由本村现在健在的白族大本曲艺人杨斌演唱。1952年,“劝世节”停办,至2011年,中断了整整50年。

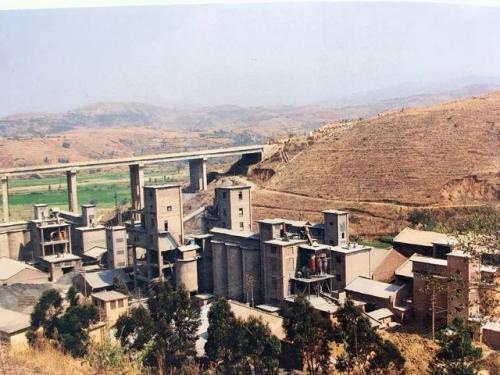

// 上和水泥厂(2007年4月摄)

目前,上和村是海东镇人口最多的村庄。由于其历史悠久,人口密集,一直是片区的行政中心。

过去,由于河道穿村而过且水陆两用,每到雨季,村民出行受阻,村庄常发洪灾。

旧社会,由于受水利条件的限制,上和村农业灌溉全靠从洱海引水后人工提水,劳动强度很大,许多成年男子只好外出烧砖烧瓦烧石灰,所以村中有许多有名的泥瓦匠。

20世纪70年代起,相继建起了排涝站二、三级提水泵站上和的水利条件大为改善,村民的生活水平有了显著提高。

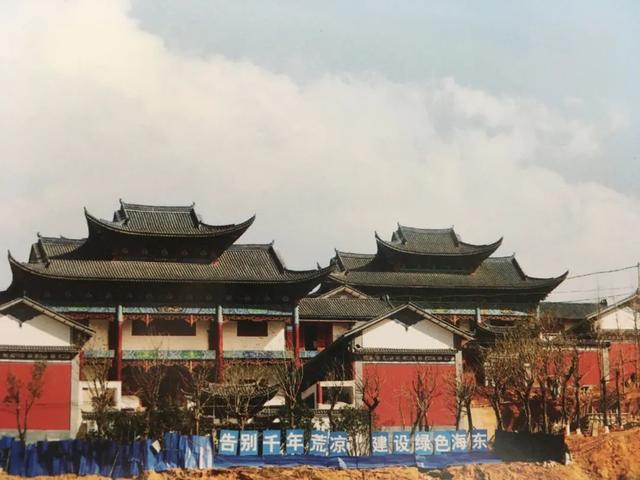

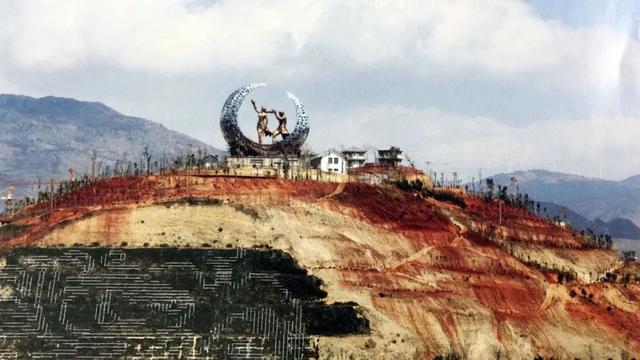

// 海东山地新城起凤公园

90年代随着乡镇企业的崛起,上和村民对河道进行了整治,沿河道修通了贯全村的水泥路。

之后,随着机场路的开通,上和进村道路也得到硬上和是改革开放中乡镇企业崛起最早的村子,上和水泥厂、上和砖厂上和耗钢厂上和石棉瓦厂等一批集体企业曾为上和村的经会发展起到子巨大的推动作用。

// 建设中的大理卫校

随着大理滇西技师学院入驻、2号路开通、海东开发管理委员会成立及大理卫校异地搬迁项目启动,上和村的面貌日新月异。现在已经慢慢有了“城中村”的雏形。

当然,这一切的直接受益人,莫过于上和村民,至少来钱的路子越来越广了,没有被限制在务农和外出打工这两条路上,但后来在村民建房高潮中,古屋、古树、古井也会急剧消失,这就是传统文化会受到严重冲击的必然结果。

作者 / 大理市民小杨

参考资料 / 《大理市海东镇白族村考》

本文链接:http://www.xnsqbw.com/post/5598.html 转载需授权!