想对自己过去的十年做个总结,从2011到2021。

也不算是“突然”,从想法的酝酿到今天的落笔,也有一年了吧,以前“不敢写”,没底气,现在敢写,但说不清哪来的底气。为什么从2011开始?细想,或许真正意义上,我是从那一年开始了“自我探索”——背包旅行。一晃十年,所以说这一次首先是对过去的总结、肯定和告别。

然后另一个想法就是:调整好状态,开启下一个十年。不敢说2021是一个分水岭,但至少很多事情都发生了改变,特别是我的心态,从“出去”到“归来”。

关于这个“十年”怎么写?我的确犯了难,花了很长时间,断断续续整理完1个T硬盘后,对着十年的图片和视频,总算理清了一条路:摒弃时间轴线,避免太多分支事件的杂乱无章。采用“城市回顾”的单点介绍,然后数十个城市串起我的足迹,我的十年。

而每个城市里,又有着一个“十年”。城市里的“那人、那山、那笑脸”都将是我的情感重点。

零在没去唐古拉山镇之前,对它的印象仅停留在一句情话上:你是我的纳木错,我是你的唐古拉。

去了之后才知道,中国的确存在这么一个地方,而且主城区都没有一个村子大,但却容纳了很多很多故事……

一与唐古拉山镇结缘还是2015年5月,当时报名参加了由四川绿色江河组织的长江源水生态环境保护站的志愿者活动。

当时做出这个决定也是下了很大决心,也付出了很大代价。首先是得说服自己勇敢踏出这一步,毕竟唐古拉山镇在哪,有多远,生活条件如何都没什么概念,不过好在我心大,而且也有了多年的出行经验,最重要的是有走出去的欲望。

另外就是工作。当时还在凤凰网青岛站,一直坚守自己的新闻梦想,没想到就这么突然“断了”。我倒不是为这事遗憾,而是现在想起这个决定当时给父母带来了多大的担惊受怕时,就愧疚万分,即使现在一切都平安归来。

唐古拉山镇,海拔4539米

“长江龙”背后的红房子就是:长江源水生态环境保护站

长江第一河:沱沱河

在唐古拉山镇净志愿时间为一个月,所以这一个月都干了什么?

其实没什么神秘,工作内容务实简单接地气。我作为驻站志愿者,每天首先要做好各种仪器参数的记录,温度、湿度、风向、风力等等,据说这些数据每年都会定向送到国家专门的研究机构做数据分析,所以我也是不敢懈怠。

虽然有时会枯燥,但也会有惊喜。一大早,打开房门,哇哦,外面下雪了,我是第一个看到的人,兴奋异常。再过几天一推门,哇哦,春天竟然来了,沱沱河昨天还冰封,今天就万水奔腾……

高原气候,变化可能就在一瞬间

保护站的日常卫生打扫也是重点工作。除了地面的清洁之外,印象很深的是化粪池的清理。由于气候原因,整个唐古拉山镇除了保护站的冲厕外,其余全是旱厕。

冲厕的确方便,但有个很大的问题,那就是得定期清理管道里的结冰,想想都不容易,盼着天气暖和,可以用水泵抽出。记得有一次管口没接好,瞬间崩管,天女散花,而我当时恰好就站在旁边……

清理厕所的图片不放了,放一张事后清洗鞋的照片

高原风光

保护站虽然紧邻长江第一河:沱沱河,但日常饮水也很缺。主要原因是沱沱河的水不能直接饮用,据说很“重”,会不会是从山里沱下了很多贵重金属^_^

为此保护站打了一眼深井,设置了一套专业净水设备,我们定期要把水抽出来,然后净化。有一次我闻了一下,水的味道的确有点“上头”。

小伙伴在引水

雪后,清理太阳能板

由于唐古拉山镇是开车去西藏的必经之地,所以保护站每天都会迎来很多过路游客,接待也是我们的工作之一。除了介绍自身项目外,还得宣贯“保护环境、人人有责”的理念。

平时在都市里的确看不出这个因果关系,但在长江源头,立马显现。个人的点滴努力,也会产生很大的能量。

过路游客都会随车带走几袋垃圾,特别是饮料瓶,它们不易降解,对草场的破坏最大,进而影响到牲畜、水源的安全。

为此,保护站专门设立了一个“瓶子换粮食”的活动,鼓励牧民们把喝剩下的塑料瓶收集起来,送到保护站换取一定的米面。保护站统一保管,然后定期麻烦可爱的兵哥哥们,专车送到400多公里外的格尔木处理站。

别小看这么一个瓶子,放在雪山里,不仅扎眼,煞风景,而且也有可能一路漂泊入海,“贻害一江水”。

随着生活水平的提高,高原上的饮料瓶子也越来越多

保护站为过路游客提供的帮助

保护站的“环保文创品”

二除了待在保护站,当然还有出去“放风”的机会。

斑头雁的考察就是项目之一。之前一直听说可可西里无人区,到底有多么荒凉,那次进去多少有点了解,但肯定也是皮毛。

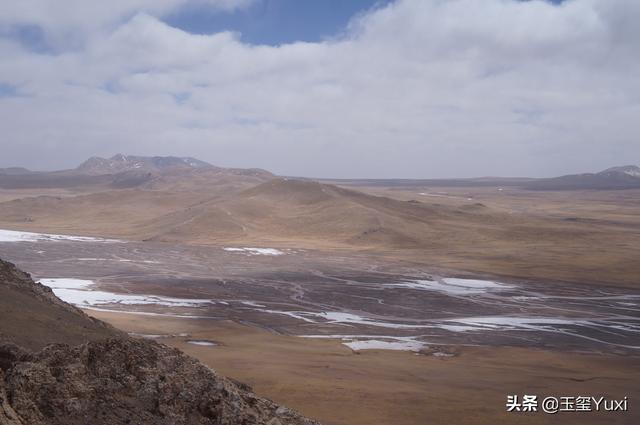

路上的样子

斑头雁,据说是世界上飞得最高的鸟之一,可以飞越喜马拉雅山脉。每年春夏季节,它们在青藏高原产卵、孵化、繁衍,秋季飞行万里,到喜马拉雅山以南地区过冬。我们去的班德湖就是繁殖地之一,在2012年,绿色江河未实施保护之前,种群数量被破坏的不容乐观,如今7年已过,情况大有改善。

主要工作就是观察他们的数量。一个湖分成了几个区域,每个区域都有一个观察小队,活倒不累,就是长时间趴在高原冻土上,也不是个易事。

飞翔的斑头雁

斑头雁观察小分队

除了班德湖之外,班德山也是要去的。我称之为孤山(《指环王》里的一座山),茫茫荒原上就这么一个孤零零的“凸起”。费尽千辛万苦爬上去就为一件事:拿到红外线摄像机记录卡,里面拍下了很多野生动物的镜头,比如比大熊猫还珍贵的雪豹。

这一趟山着实不易,气喘吁吁。不过收获也蛮大,可以一览长江源头的盛景。当然有些夸张,长江真正的源头还在更远处。不过让我吃惊的是:眼前的长江不是奔腾呼啸的河,而是一道道涓涓细流,原来长江也有“弱小”的时候,所以更需要我们的呵护。

远眺孤山

源头的“长江”

我在驻站期间,也有幸参加了当地牧民的一次赛马会,给我留下了很深印象。

除了有机会近距离去感受这个民族的人文风情和热情外,还有机会去了解他们的环保故事。由衷感叹现在的环保意识的确深入人心,即使在荒无人烟的长江源头,也存在着一支特殊的环保卫士:长江源头第一团支部。

牧民的家

长江源头的环保卫士

三做饭也是日常的工作之一。每天的一日三餐怎么解决,我也是近几年学会了做饭后才有了更深的体会。

当时在唐古拉山镇,条件不好,没菜没肉,所以真忘了是怎么一路过来的。不过也很知足,特别是每次去镇上小卖部采购时,看着“琳琅满目”的食蔬,那个欢喜。

当然,哪来的“琳琅满目”,真正的选择并不多。唐古拉山镇自身不种菜,所有的供给都是从400多公里外的格尔木拉来的,颠簸一天后,很多菜都已是“冻菜”。

有一次我特别想花钱,买点水果,找找“快乐的感觉”,就像平时心情不美丽时,唯有“买买买”才能解忧。但在“超市”转悠了好几圈,愣是没看见一个水果,最后拿了一瓶冰糖雪梨,权当消费了一把,“咕咚咕咚”,爽!

买菜回来

怕我饿着,好友从青岛给我邮的“家乡饭”

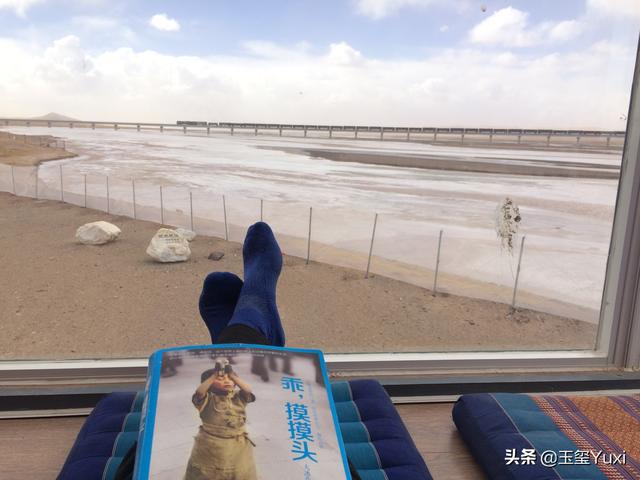

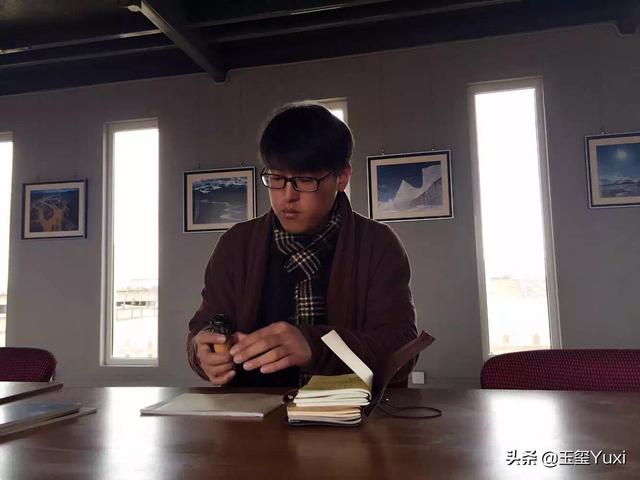

四当然,在保护站不是每天都工作,还有享受时光的时刻。

我特别喜欢二楼的那个阳光房,正对着沱沱河以及大桥,视野特棒。每天高原阳光把它晒得暖暖的,人一进去就慵懒的很,躺在东南亚风情的靠垫上,或几人聊天,或自己静静听着音乐,真的很享受。

沱沱河大桥就在眼前,我用一个月看完了它的四季。冰封世界里,一辆火车从远处驶来,鸣笛声划破天际……暮色下,天边的晚霞又那么应景,虽然不如都市里的霓虹缤纷多彩,但这种原色更讨人欢喜。

高原上的阳光房

沱沱河的晚霞

沱沱河的暮光

在这里提一个人,青岛胡子-王挺老师。他是一名老志愿者,20多年前就到过可可西里,我也是有幸认识他后,才知道了这些地方,所以从某种角度讲,在志愿者这条路上,他是我的启蒙老师。

记得有一次,我有点想家,在朋友圈里发了一张火车远行的照片,“火车又驶向了远方……”。胡子老师应该看出了我的情绪,留了一句让我至今都无力反驳的话:好好珍惜这段宝贵经历,以后或许再也没机会了。

高原生灵

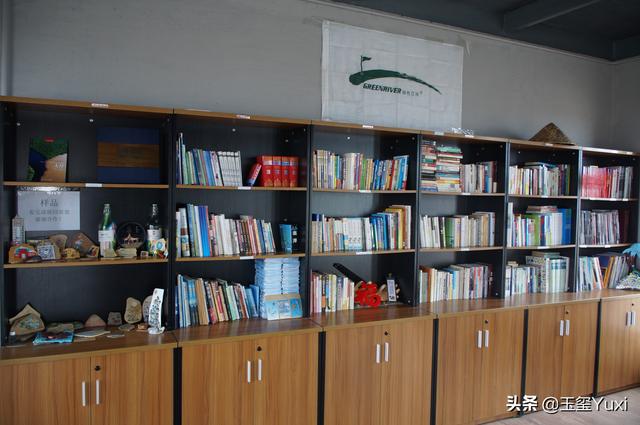

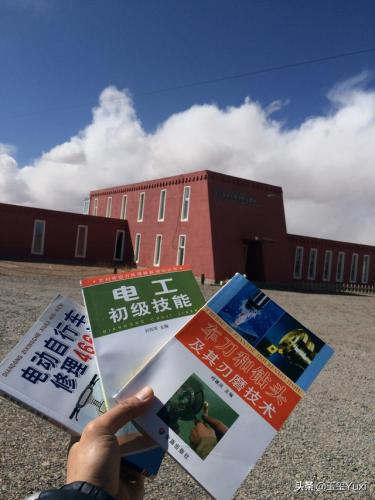

保护站上有一个“图书馆”,供志愿者和牧区所有人阅读。

当然规模并不大,一排书架,里面的书大部分是捐赠,类目多样:历史用书、杂志画刊、文学小说以及各种实用性工具书。

闲暇时光,我也会坐下来看看书,在海拔4000多米的高原图书馆里学习,也是一件值得吹嘘的事情。当年,我也捐赠了几本书,没记错的话,应该是大冰的系列。好友老丁当时也从青岛胶州快递了一些工具书,希望能为这里的牧民提供一些农林牧渔上的技术指导。

现在想想这些事情,真好,为自己的美好小初心……

高原图书馆

好友老丁捐赠的图书

五和志愿者伙伴们的相处,也是一种满心的快乐。

虽然我们来自五湖四海,并不熟悉,但短暂的介绍后,马上就打成了一片,说亲密无间,也不为过。就不一一去说我们在一起做的那些事,就有一种感觉:每一分钟都很期待。

前半个月,站上只有三个人,每天我就和其他两个大老爷们干瞪眼,孤单寂寞冷。再加上当时出现了比较严重的高反,身体虚的很,所以特期盼找个人说说话。

下半个月,10多位项目志愿者来了,日子由此色彩了很多,身体不虚了,脸上也有笑了,关键是也不盼着早点走了……

高反中,至今唯一一次吸氧

小伙伴集体席地就餐,阳光正好(如侵肖像权,请告知,速删,非商用)

我记得离站那天,正好三十而立。

大伙很隆重的为我送行,站上的“老人”孙爷特意给我准备了一盒饭菜,花生米、鸡蛋等各种小吃,就怕我路上饿着。这个蓝色饭盒我到现在还存着。小伙伴十来个人,一起挤在一辆老旧的丰田车里,都超载了,好在火车站就在一公里外。我们在车上又唱又闹,一公里的路愣是走了二十多分钟。

来自深圳的李晶川大哥还特意为我写了一首诗,把我吹得那个天花乱坠。活动期间,大哥还特别有心为我们每个人都拍了一组“写真”,留下了很珍贵的记忆。

30岁生日那天,孙爷准备的爱心饭盒

和成都马浩的拥抱,每次去成都都会和他小聚

离站那天,我特意洗了头,换了一身新衣裳。那是我一个月内第一次洗头,零洗澡,你信吗?

换好衣服,我被围观,小伙伴们都夸我变帅了。我也完成了一个小心愿:在邮戳本上盖上了唐古拉山镇的印记。身边一直带着这么个小本本,就是好奇自己最后能留下多少个“地方”。

六

时间过得好快,和小伙伴们分开了七年之多,这些年也一直保持着联系,偶尔路过他们的城市,也会小聚一下,这种友情很有趣。

其实,在离站前,我本有机会争取到参加长江第一峡谷的项目考察,后来临近大学同学婚礼,所以马不停蹄赶回了青岛。现在看,说有遗憾,也不大,也很坚定当初的选择。只是希望以后能有机会,重返故地就好。

三十而立那天,其实还是挺有意义的

三十而立时,去了唐古拉。四十不惑时,能否再给自己送上一份“唐古拉”?那时,以中年人的心态和身份,去面对相同的环境时,定会有不同的体验。

唐古拉,我们一定会再见!

下一站,格尔木。

摄影:李晶川 黄小华 玉玺

摄影:李晶川 黄小华 玉玺本文链接:http://www.xnsqbw.com/post/6014.html 转载需授权!