白秧箐

白秧箐名庄村委会下辖自然村

白语“白召沟”

baip zoup gouz

因山箐周围生长众多水白杨

(白语“ xu baip zoup”)

和山白杨

(白语“ su baip zoup”)

而得名

PART.

01

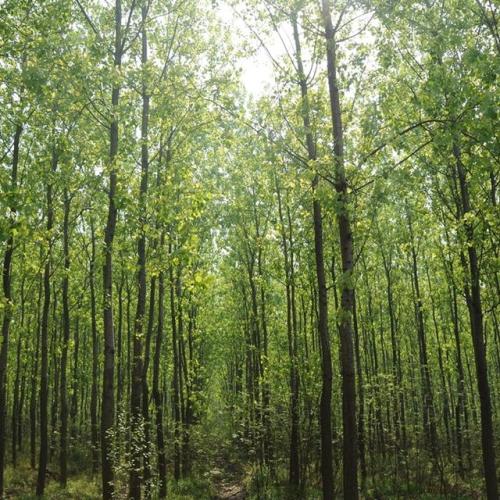

水白杨树形高大笔直,多生长在箐底和沟渠边,是上好的建筑材料;山白杨树形矮小、枝干纤细,多生长在村周围的山头。

过去,当地百姓常用其枝条搭建窝棚。“白杨”书作“白秧”,可能是前人确定汉语村名时对白语“ baip coup”的理解有偏差,误将其理解为稻田中的“白秧”。

PART.

02

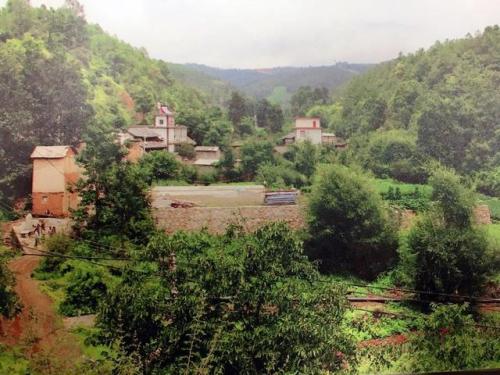

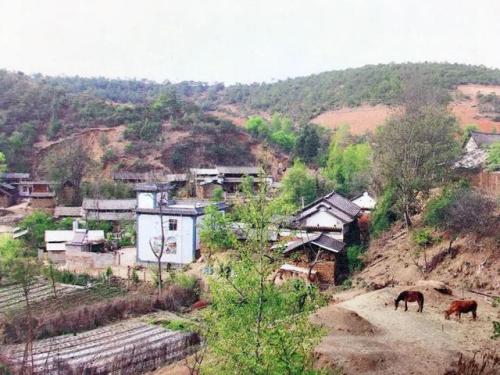

白秧箐位于海东境内海拔最高的大黑山腹地,远离政府和村委会,是海东唯一的高寒山区。

其村北与挖色镇的白柳箐村相邻,东南方与宾川县的茅草坪和花椒箐接壤,老海挖公路和大丽高速公路从村中和村下的玉龙箐穿过。

全村占地面积约9平方公里,其中,旱地200多亩、山地900多亩、林地2000多亩,是海东镇人均占有耕地面积和林地面积最多的村庄,全村森林覆盖率高达70%以上。山林以松树为主,房前屋后多栽有水白杨、水竹及梅、杏、桃、李等水果。

村中原有雷响田50多亩集中在玉龙箐的红旗水库以东。在大丽高速公路建设中,雷响田大部分被征用。

白秧箐至今保留着传统的农耕方式,以耕种山地、培植果园和养殖牲畜为主。

PART.

03

白秧箐村由李、陈两姓组成,各一个家族,李姓居多,陈姓稍少。

据村民陈玉多介绍,其曾祖父陈五国富是白秧箐陈姓始祖,生卒年月不详。

但从其祖父陈高举生于1918年,卒于1951年的准确年代及陈姓延续至今共五代的情况来推断,陈姓从玉龙迁居白秧箐仅有百年历史。

村中李姓由名庄迁来,相对陈姓历史更长,是御前侍卫李根长的后裔,最早迁移至此的是李志中。

传说,名庄的李志中是李根长的嫡系子孙,他不仅识文断字,还是当地有名的风水先生。李志中长期在玉龙村教书,相中了大黑山上一块白语叫“ zou fu gan"”的风水宝地,就将这块地要到自己名下,李志中行经白秧箐,见这里群山环绕,林木丰茂,溪水长流,山花烂漫,俨然陶渊明笔下的世外桃源,是理想的安身立命之地。

于是李志中辞去教职,举家迁到了白秧箐。根据李卫国老师介绍,在他之上,按辈分由后至前推,白秧箐李姓有体字派、关字派、寿字派和映字派,根据坟地墓碑记载、在映字辈前,李姓还有过三代单传。

如此推断,李姓自始祖李志中起至今历十一代,不少于250年历史。根据白秧箐李姓古宅保存的一块书有“甲科贡第”大门牌匾的落款题字,李卫国老师的曾祖父李寿材确系御前侍卫李根长玄孙。

从门匾上“民国九年桂月”的落款时间来推断,李姓保留至今的古宅(正统的三坊一照壁)已历百年风雨。

白秧箐并未出过贡生、进士之类的名人,关于“甲科贡第”的牌匾,可能是李寿材几弟兄建大门时,为显示祖上荣耀而立的。

PART.

04

玉龙村的陈姓原来只是有人在白秧箐看园种地,没有人常住。直到民国初年,陈五国富才举家迁至白秧箐以北的大福箐,至今,旧宅遗址尚存。陈五国富生有一男一女,长子叫陈高举,女婿叫陈七十发(文武人)。

陈高举有三男一女,陈七十发有二男一女,整个家族发展至今也只有十多户。从李文龙《海东志》“海东民国时期人口状况统计表”中并未出现“白秧箐”和“大箐”两个村名的事实来推断,直到民国21年(1932),白秧箐和大箐还不是独立的自然村,村民可能分别隶属名庄和玉龙。

PART.

05

白秧箐呈东西走向,东临大福山,白语“ dao foer”,南临长柱山,白语“ zoner"。西临打鼓山,白语“ de guer"。北临房后山,白语saoer",村庄房屋沿长箐分布,李姓居南,陈姓居北。

现在,白秧箐山地种植以玉米、大麦、小麦、苦荞、白芸豆、土豆为主,旱地主要种植韭菜、辣椒、土豆、附子、烤烟等。白秧箐的韭菜在当地是出了名的,海东集市上卖的韭菜根大都来自白秧箐。

白秧箐海拔高,远离集镇和别的村庄,历史以来交通、通信及居民子女就学极为不便。1958年,海东到挖色的公路修通,交通有所改善。白秧箐子女就学均到白柳箐村小。白柳箐村小重建于1996年,现在有三位老师,隔年招生,学制从小学一年级到六年级。学校隶属挖色中心校,建校经费由挖色、海东两个镇共同承担。

艰苦的生活环境,磨炼了白秧箐村民的意志,养成了他们勤劳、朴实、乐观的品格,他们起早贪黑,辛勤耕种,努力建设幸福美丽的家园。

特别是近十多年,在政府的大力扶持下,他们依托丰富的山地资源大力发展以核桃种植为主的林果业,发展以烤烟、韭菜、附子、土豆等为主的经济作物,逐渐摆脱了贫困。

白秧箐作为整个海东距离洱海最远的村子,相信很多人都未曾去过,只是隐隐约约听人提起过这个村名“白召沟”,但如果你喜欢吃野生菌,这里既是天堂,出门即可捡菌子。

作为具有丰富山地资源和颇具山区旅游特色的白秧箐村,其将来的发展潜力无限。

相信随着时代的不断进步和完善,这里会越来越好。

守好一方山水,保留民族特色,是白秧箐人民造福子孙后代努力的方向。

最后:

如果你喜欢或者想要了解

海东各村的白族文化历史

追祖溯源

欢迎关注我

本文链接:http://www.xnsqbw.com/post/6129.html 转载需授权!