/ yc

* 谢谢你的关注海东有上和村、下和村,这上下都有了,会不会有个中和村?安排,必须安排!一家人要整整齐齐嘛~

说到这个中和村,存在感确实有那么一丢丢弱,甚至很多人中和村、上和村傻傻分不清楚。

中和,又名“小河”,白语“ sǎi gěn zǒu”,意为小河流淌的沟箐,上和村委会下辖自然村,位于下和村以东,上和村以北。

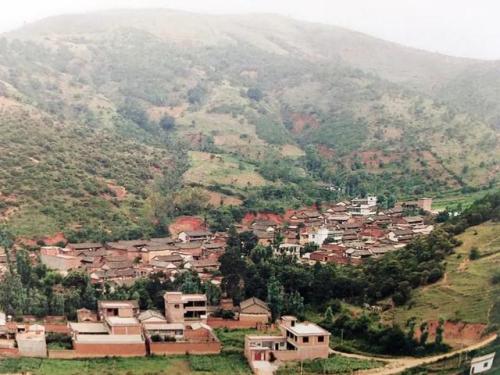

/ 中和村(2008年7月摄)

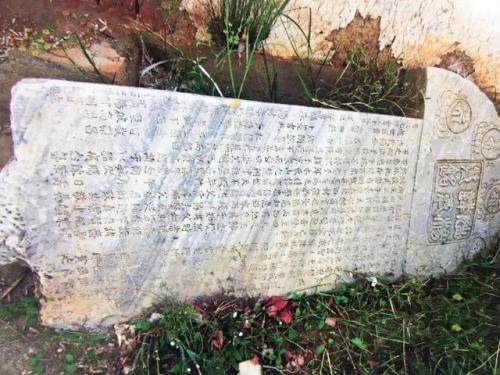

明碑《善士杨公墓铭》记载,中和村明代属“叶榆苍洱之东囊里燮陶郡”,古村名为“土坵村”。“小河”“中和”是后来演变的名称。新中国成立前,该村有20多户,人口不足百人。2014年发展至100余户,380人。

/ 中和村出土的墓碑(元代)

村民以杨姓为主,约占总人口的80%,其次为赵、张、桑三姓。其中,桑姓为上和村桑氏后代,1954年,桑必杨之子桑树中携家带口从上和村迁至中和村。

据传,中和村的杨姓迁自水井村,赵姓可能迁自金梭岛,张姓祖籍不详。

历史上,海东是大理名窑区,中和村出了许多有名的泥瓦匠。据调查,历史上,中和村民曾以烧砖瓦为主要副业,过去村中很少有茅草房,现在保留的连片古建筑民居,包括本主庙的砖瓦都出自本村砖窑。

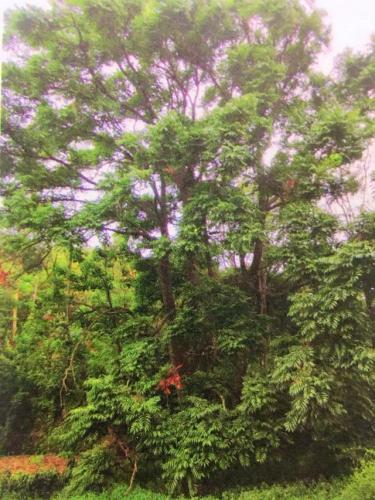

/ 蝴蝶池边的古树

至20世纪70年代末,村中保留有三个砖瓦窑,包产到户后一一废弃。由于中和村地处偏僻,交通和水利条件落后,近百年里,人口增速和经济发展相对缓慢。

海东开发热潮,中和村民由于赔偿到大量的征地款,掀起了建房高潮,短短的几年里,崭新的钢筋混凝土楼房如雨后春竹笋。令人欣慰的是大多数古宅还没有拆除。村中最古的瓦房有两座,一座是杨智老师的祖居,现没有人居住,但保存完好。一座是杨加义家的祖居,屋顶已倒塌。

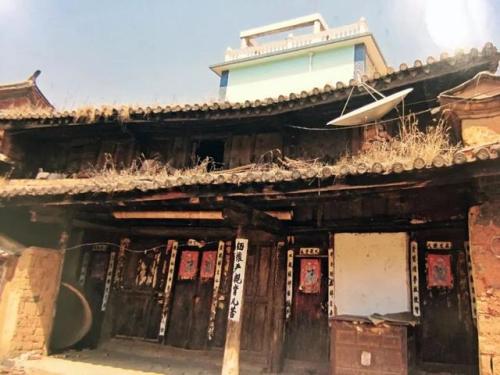

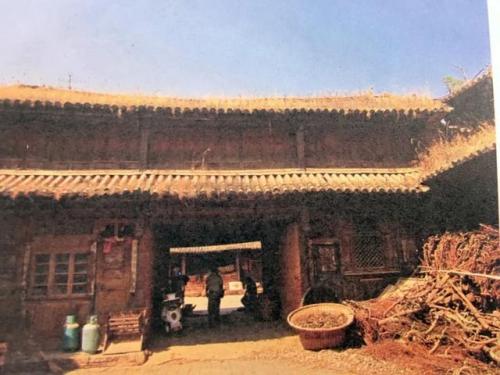

/ 中和村保留下来的明代风格建筑

这两座民房带有典型的明清建筑风格,均有200年以上的历史。据中和村现年88岁的杨正权老人讲,杨智家族的祖居房子建于乾隆年间,其历史超过本主庙。

从村野调查结果来看,这是海东镇内目前发现年代最久远的民房。百年以上的房屋,中和村还有两座四合院,其中一座还是连体四合院,均为杨氏家族建造。四合院是大理白族建筑艺术中的一朵奇葩也是中国封建时代的产物,很有保存价值。

/ 中和村连体四合院

中和村相对远离洱海,且三面环山,历史以来交通不便,相对闭塞,经济落后,是海东镇内很不起眼的小村子。但从村中保存完好的连片民居古建筑群中可以看出村落形成的年代久远,明清建筑风格的房屋,特别是连体四合院在海东较罕见。

若从杨恭高祖杨通掌巡行化乡(现在的海东镇)时算起,中和村历史应在正德元年基础上前移200年。如此推算,中和村有700年左右的历史。

/ 中和村田园风光

普贤寺是鸡足山三十六寺之一,中和村的普贤寺损毁已久,无人能说清其规模和风貌。根据村民指认,普贤寺位于村子东南方的半山腰。

20世纪70年代,中和村抽水站建成后挖灌渠时,曾在此地挖出一些一尺二长的筒瓦。寺前曾有过6米高的石塔毁于“文革”时期,整座塔用石头堆砌,塔底有门洞,洞内仅容得下3人。至今,寺东、南两个方位的山上还保留着对数米高的石柱,当地人称之为石围杆。传说,寺上方还有过一个八角亭。

/ 中和村本主庙(建于清嘉庆年间)

普贤寺和石塔已成历史,并逐渐淡出村民的记忆。在普贤寺以西200米现有一座本主庙。本主庙占地面积半亩多,由大殿和简易大门组成很不起眼,但它却是海东境内原貌保留最完整,建庙至今未做过修缮的古庙。据本主庙正梁梁衣记载,此庙建于清嘉庆九年(180),有210年的历史。

本主庙院心长有棵紫微和一棵圆柏与本主庙同龄,也是中和村历史的见证。本主庙是中和村村民从事佛教活动和祭祀的唯一场所村东杨家四合院大门口有一古井,现在从外面已看不出古貌。

/ 中和村自涌井

并边曾立有一座高大雄伟的牌坊,牌坊四角分别安有一个几百斤重的石鼓。牌坊不存,但其中三个石鼓还放置在井边。这口井的井水至今依然清凉可口,供周围村民饮用。

有一位老人说,生产队的时候,一到栽秧季节,在中和村附近劳动的下和村人都大老远跑到这口井来打水喝。

中和村的本主节是正月初二、初三,其过节形式与别的村子不同。

本主庙虽供奉的是海南片区共有的本主囊葱独秀冠众应化景帝,但该村不参与接本主活动,只是集中在这两天杀年猪,并到本主庙祭拜。正月十五是财神爷的生日,全村人在本主庙打拼火。

中和村人口少,新中国成立前村中没有办过学校。新中国成立后,村民自发筹建村小,“文革”后才成公办学校。杨智是村中的第一任教师,其先后教了十多年书,继杨智后是臧绍兰等老师。村小只办到三年级,小学中、高年级的学生均到上和完小就读。2012年,中和小学拆并到上和完小。

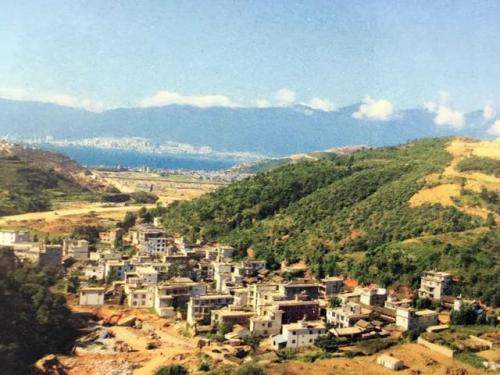

/ 中和村(2015年10月)

中和村迎来最大的发展机遇是曾经快速推进的海东新城区建设。位于大理市新的行政中心,中和村占据了天时地利。特别是海东新城区二号路于2010年开通后,中和村交通不便情况彻底改变。随着周围众多项目的启动实施,中和村原有的格局和生态环境正在快速变化。现在看来保存古村形态,留住更多乡愁显得尤为重要。

本文链接:http://www.xnsqbw.com/post/6457.html 转载需授权!