大理海东向阳湾西北有一个小地方叫“柳树城”。

1962年1月,著名作家曹靖华来过大理。他对大理的风、花、雪、月四景感慨万千,曾赋诗一首:“下关风,上关花,下关风吹上关花;苍山雪,洱海月,洱海月照苍山雪。”

在描写下关风的文章中,他用了“龙吟虎啸、屋瓦齐鸣”的形容。

大理冬、春季的风经常是威风强势的。

上世纪60年代大理、下关一带的民居大多还是木粱瓦顶,大风刮过时的情景真如老作家所言。下关风一定是扫过洱海直抵海东柳树城的。

2018年2月8日(农历腊月二十三),是个极平常的日子,但在大理曾是令人惊心动魄的,历史上的今天发生过几起最为严重的海难事故:

据张奋兴先生编撰的《大理海东风物志》记载:

一、1921年腊月23日,大理海东塔村施朝俊新船出海赶大理街,船行至观音阁(天镜阁)前触礁石骡子,船沉,船上载客110人,除2人获救外,其余108人不幸遇难。

二、1933年12月,大理海东文笔渡船由海西小邑庄起航回文笔将要靠岸时触“九子母”暗礁,船上70人中40人不幸遇难。

三、1962年腊月23日,又一艘渡口船触礁船沉,船上41人中有30人获救,11人遇难身亡。

以上触礁沉船事故几乎都因恶劣天气导致,事故发生的位置大都发生在离柳树城不远的天镜阁附近。

从昨(2018.2.7)晚到现在,我耳边一直呜呜地嘶吼着尖厉的下关风。今天是小年,也许是地理气候的原因,也许此风正在为历史上洱海的历次海难鸣冤喊魂……

回到眼前,7日一早到洱海边拍照,邂逅前往天镜阁上班的老战友杨加利,他用摩托带我到下节村与天镜阁之间的“柳树城”海湾。

这里临近每叁年举行一次的海东龙船赛事海面。

往年我拍的赛船场面

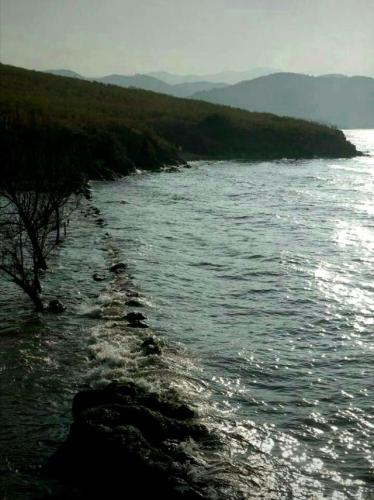

往西不到一公里就是历史上频频发生海难的著名的天镜阁“石骡子”。

如今环海东路从这里经过,人们由此往北到罗荃半岛游天镜阁,前行去文笔、挖色、双廊。从这里可以看到不远处的金梭岛。

横看成岭侧成峰,从北看去的金梭岛完全没有了从东西看的那种梭形。

路下是一处海湾,昔日当地船工把它作为停船避风的港湾。湾里有一块小小的平坡盖了一排白墙瓦顶的矮平房,房前栽树种地。白语称为“柳树城”。

再往西,海边停着几张底朝天的铁皮小渔船。不晓得这里最早是不是打渔人避风的窝棚区。

柳树城这名字是本土历史文化学者张奋兴先生告诉我的。看得到海边的海柳树,偶尔有白浪撞岩,水花如珠的盛景。

沿土路下到岩边,离海面约六、七米高是坚硬的石灰石,岩石不规则的表面已经被磨得十分光滑。岩边是浑身带刺的仙人掌。

被海水推打到岸边的水草止步于此。

天镜阁和白塔矗立在右前方山坡上,俨然是一幅绝美的图画。

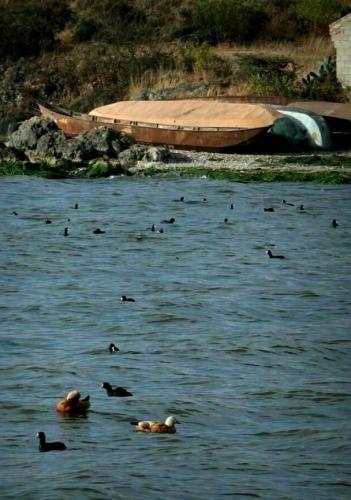

偶尔有鸥鸟盘旋,上百只野鸭凫在水面觅食,不时发出婴婴的鸣叫。

洱海生态的确是越来越好了。

记得49年前的1969年,我下乡在附近的塔村,逢街天与本大队知青在中节聚会,有时也来这里闲逛。此地有一片枣树,结枣的时候可以摘吃。当年海东不通公路只通船。由于盛产梨、桃,好客的海东人有一条不成文的规矩:客人串果园“容吃不容带”,管你吃够。

(1969年海东公社宣传队参加大理县国庆二十周年文艺汇演合影 后排右起第一人为笔者 )

我曾是大队知青再教育领导小组中的知青代表。几十年后老知青聚会时,一位当年下节村的知青农友曾经问我:“大头(我的浑名),给记得那回去观音阁枣林我塞给你衣服口袋里那些枣,想拉你下水哩,说你也会偷枣!那时你样样先进,我们却偶尔有偷鸡摸狗,不害你心不甘啊!”

几十年过去,这我只有些粗略的印象了。

我在“柳树城”附近选择不同角度拍照。

这柳树城不仅是外地游客,也是本地摄客容易忽略的好景点,更是我撩开尘封的记忆,睹物思情眷顾当年青春年华的好去处。

累了,坐在岩石上沐浴着冬日暖阳,拿出一早在向阳街买的香菇包就保温杯里的热茶边吃边看风景,惬意、舒坦,不蒂是一种美好的享受。

2018年2月8日 胡云龙于大理洱海之滨

2019年7月19日胡云龙修订于昆明昆都

2020年4月8日重新修订于丽江古城

本文链接:http://www.xnsqbw.com/post/6796.html 转载需授权!